|

СОДЕРЖАНИЕ 1. МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ КАРКАСЫ 2. БИОМАРКЕРЫ, БИОРЕАГЕНТЫ И ДЕТЕКТИРУЮЩИЕ МЕТКИ ДЛЯ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ 3. НАНОПЛАТФОРМЫ МОК, COF И ИХ КОМПОЗИТЫ 4. МЕТОДЫ СИНТЕЗА ГИБРИДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ КАРКАСНЫХ СТРУКТУР 5. СТРАТЕГИЯ СИНТЕЗА ГИБРИДНЫХ СТРУКТУР COF-МОК 6. МЕТОДЫ СИНТЕЗА ГИБРИДНЫХ НАНОСТРУКТУР КВАНТОВЫХ ТОЧЕК И МОК 7. БИОРЕАГЕНТЫ МОК НА ОСНОВЕ АНТИТЕЛ И ИХ АНАЛОГОВ 8. ТЕРАНОСТИЧЕСКАЯ НАНОПЛАТФОРМА НА ОСНОВЕ МОК 9. СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГИБРИДНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ МОК 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБРИДНЫХ СТРУКТУР МОК СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ |

МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ СТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: МЕДИЦИНА, ДИАГНОСТИКА, ЭКОЛОГИЯ

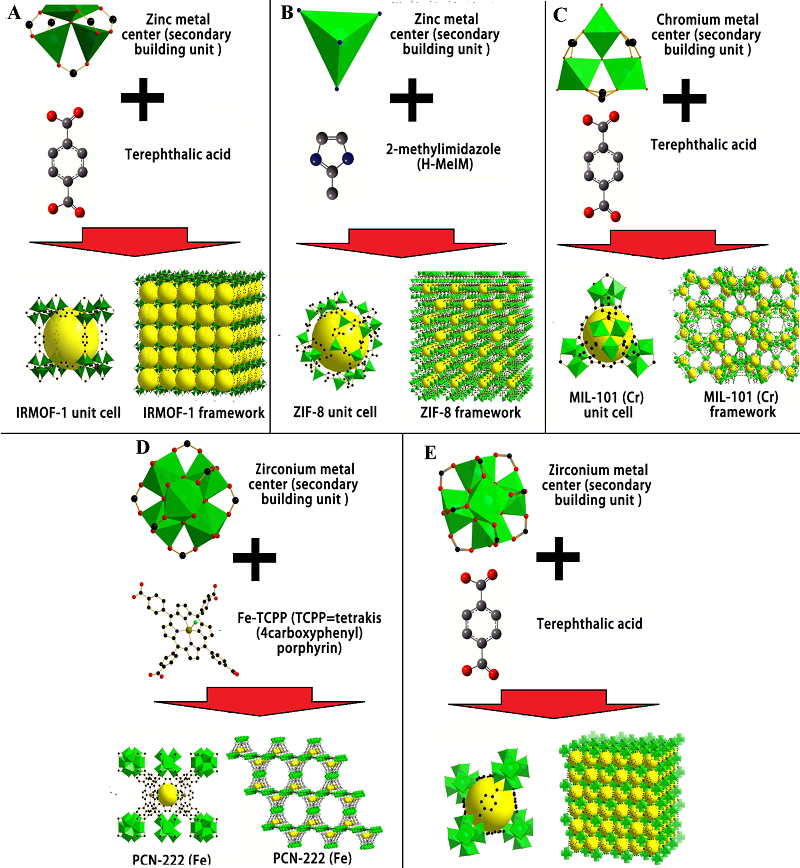

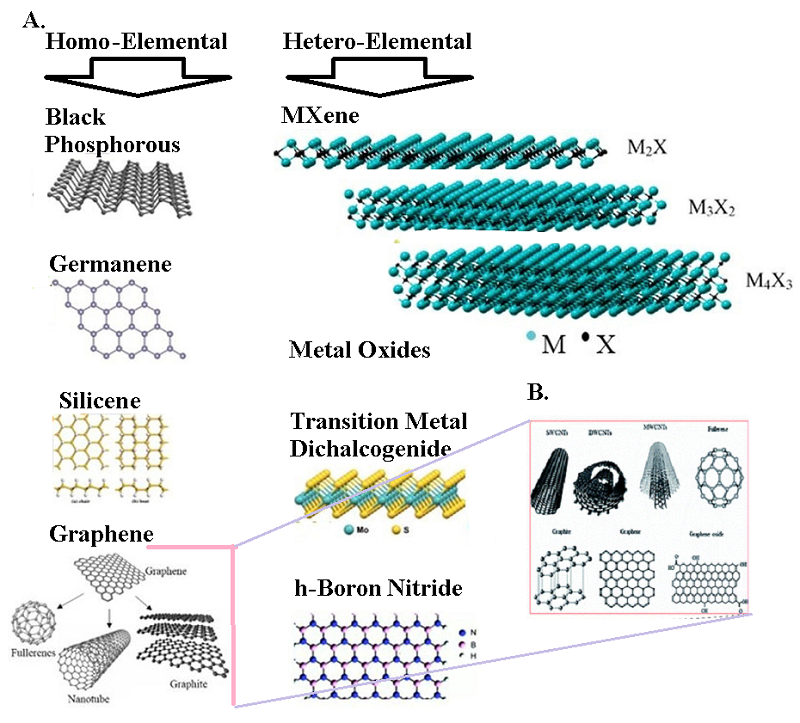

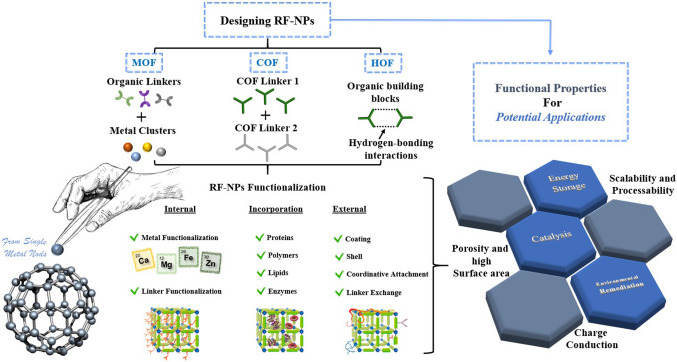

1Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор, 630559, Новосибирская область, Кольцово; е.mail: tumanov@vector.nsc.ru Ключевые слова: биосенсоры; синтез MOК; гибридные структуры МОК/СОF; металлоорганические каркасы; нуклеиновые кислоты; биовизуализация; детекция флуоресценции; гаситель флуоресценции DOI: 10.18097/BMCRM00270 ВВЕДЕНИЕ Развитие медицинских исследований связано с разработкой новых методов мониторинга активности белков, нуклеиновых кислот, характеризующих конкретные заболевания, и определяются эффективностью обнаружения сверхмалых количеств биомаркеров заболеваний и инфекций на фоне большего числа других белков и различных биологических компонентов. Успехи использования инструментальных методов анализа, как правило, включают высокую стоимость оборудования и наличие высококвалифицированного персонала. Наиболее простым и очень продуктивным аналитическим подходом, обеспечивающим исключительно высокую селективность определения биомаркеров заболеваний, является использование выработанных живой природой в ходе эволюции принципов комплементарных аффинных взаимодействий биополимеров. При этом требуемая чувствительность анализа может достигаться путем введения в аффинные биореагенты меток, обладающих необходимыми физическими свойствами или молекулярных наноструктур нового поколения. Аналитический обзор посвящен развитию исследований и медицинской диагностике с использованием КТ в качестве детектирующих меток аффинных биореагентов и каркасных структур [1-4]. При этом авторы ограничились использованием новых методологических подходов в исследованиях in vitro и диагностике, где проблема токсичности не стоит так остро и не столь сильно ограничивает типы используемых КТ, МОК, COF и соответствующих полимерных матриц. Эти свойства делают их перспективными для применения в различных областях, включая создание электрохимических биосенсоров, средств визуализации, терапевтических носителей, биокатализаторов [5-8]. Более того, большее количество COF может оказаться биосовместимым по сравнению с MOК из-за отсутствия металлов в структуре [6, 7]. В области медицинских нанотехнологий на сегодняшний день многие заключения базируются на исследованиях in vitro, результаты которых недостаточно корректно переносятся на чрезвычайно сложные системы in vivo [9]. Создание современных методов диагностики является комплексной задачей на стыке различных наук. Выявления молекулярных профилей заболеваний основаны, прежде всего, на взаимодействиях к исследуемым белкам. При этом в качестве биореагентов могут выступать природные белки или различные аптамерные конструкции полипептидной, полинуклеотидной или иной природы. Признано, что КТ имеют большие преимущества в качестве меток биореагентов для выявления биомаркеров. КТ представляют собой полупроводниковые нанокристаллы, которые обладают уникальными оптическими свойствами, в том числе узкими пиками флуоресценции с настраиваемой длиной волны. Это придает КТ большую ценность в различных биомедицинских приложениях и обеспечивает возможность одновременного обнаружения нескольких белковых биомаркеров, характеризующих заболевание, используя мультиплексные варианты анализа. Для использования этих возможностей КТ необходима разработка различных методов функционализации их поверхности для адаптации к конкретным задачам диагностики. В этом обзоре рассмотрeны принципы классификации, проектирования и синтеза новых наноматериалов на основе МОК, COF и водородно-связанных органических каркасов (HOF), представляющих последнее поколение ретикулярных материалов. 2D-материалы образуют однослойные или многослойные структуры, состоящие из одного или нескольких элементов толщиной в несколько нанометров. В последнее время был предложен ряд гибридных и/или иерархических пористых углеродных структур, которым в этой статье уделяется определенное внимание [10-13]. В отличие от MOК и COF образование пористых каркасов с водородными связями, основаны на нековалентных взаимодействиях. Эти структуры характеризуются отсутствием металлических узлов, обратимости образования водородных связей, хорошей термической стабильностью, развитой площади поверхности. COF отличаются стабильностью, большим количеством свободных активных сайтов для связывания активных молекул и наличием π-электронов. Сочетание COF и MOК (COF/MOК, МОК/СОF) по типу «ядро-оболочка» (core-shell) может продемонстрировать беспрецедентные синергетические характеристики и успешно использовать их во многих приложениях. Например, фоточувствительные датчики МОК и ковалентные органические каркасы позволили создать высокочувствительные биосенсоры для детекции вирусных ДНК/РНК с низким пределом обнаружения патогенных вирусов [10-13]. Углеродные наноматериалы с различными размерами наночастиц широко используются для приготовления гибридных нанокомпозитов на основе металлоорганических каркасов, в том числе одномерных углеродных нанотрубок (УНТ), двумерных структур графена, оксида графена (GO) и его восстановленной структуры (rGO). Изучение и развитие двумерных 2D-наноматериалов продемонстрировали огромный потенциал в различных областях применения и открыли новые возможности для создания инновационных решений в области биомедицины, что подчеркивает важность дальнейших исследований в этом направлении. COF-датчики обладают большой площадью поверхности, что обеспечивает множество модифицируемых сенсорных участков, повышающих чувствительность, скорость отклика и диапазон обнаружения аналитов с применением FET-датчиков на полевых транзисторах. Более того, сигнал, возникающий в результате распознавания целевого аналита элементом биораспознавания, может быть усилен с помощью физических, химических или биологических методов, что значительно повышает чувствительность обнаружения целевых молекул. Гибридные наноструктуры МОК/COF являются перспективными носителями для адресной доставки лекарств. В отличие от традиционных методов доставки лекарств новые пористые материалы обладают преимуществом в инкапсуляции лекарств в своих порах и способностью высвобождать эти лекарства в течение длительного времени [3, 15, 16]. 1. МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ КАРКАСЫ Как уже было отмечено выше, металлоорганические каркасы (MOК) представляют собой пористый органо-неорганический гибридный материал, состоящий из ионов или кластеров металлов в качестве узлов и органической части в качестве линкеров посредством ковалентных и координационных связей [17]. Они обладают уникальными свойствами, такими как простота синтеза, разнообразие в структуре (более 100000 структур согласно Кембриджской базе данных кристаллов и миллионы возможных структур MOК прогнозируются in silico) [18, 19], характеризуя высокую Sуд.площадь поверхности, настраиваемую пористость, настраиваемые размеры и уникальные оптические и электронные свойства. Поверхность MOК можно легко модифицировать с высокой клеточной биосовместимостью. Они широко используются в биомедицине рака и других заболеваний, включая тераностику и диагностику, а также для многофункциональных приложений, вызывающих синергетический эффект [17]. В настоящее время новые применения МОК в качестве ключевых компонентов в области новых медицинских материалов привлекают особое внимание. Металлоорганические каркасы (МОК) синтезированы путем самосборки металлических узлов и органических лигандов посредством координационных взаимодействий. Среди множества методов классификации MOК (рис. 1) [20, 21], представлены изоретикулярные металлоорганические каркасы (IRMOF) [9, 10], цеолитно-имидазолатные каркасные материалы (ZIF) [22] и пористые координационные сети (PCN) [9]. Другая классификация MOК включает название университета или института. Например MOК Института Лавуазье (MILs) [8, 23] и Университета Осло (UiOs) [5, 9], HKUST-n представляют Hong Kong University of Science and Technology (Гонконгский университет науки и технологий) [9], NOTT-n - University of Nottingham (Ноттингемский университет), NU-n - Northwestern University (Северо-Западный университет) и т. д. IRMOF представляют собой самособирающиеся материалы группы [Zn4O]6+, содержащие ряд ароматических карбоновых кислот, в качестве лигандов с октаэдрической структурой [10].

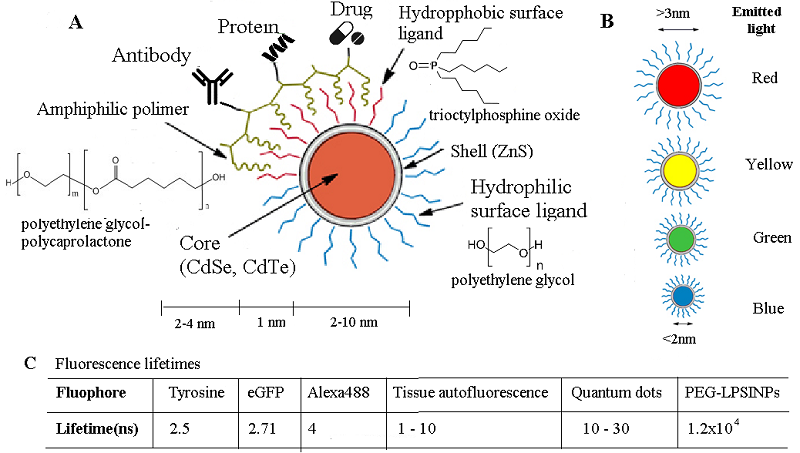

ZIF представляют собой цеолитоподобные конструкционные материалы, синтезированные реакцией Zn2+ или Co2+ и имидазольных лигандов [9, 20]. Материалы MIL формируются с использованием элементов переходных металлов и лигандов двухосновных карбоновых кислот. РСN обладают множественными кубическими октаэдрическими нанокаркасами, которые могут образовывать пространственную структуру с топологией порового канала [23, 24]. UiO образуются в результате реакции Zr-содержащего правильного октаэдра [Zr6O4(OH)4] и лиганда фталевой кислоты [25]. Методы синтеза материалов МОК включают традиционный метод реакции в растворе, гидротермальный (сольвотермальный) методы, включая нагрев с помощью микроволнового излучения, метод диффузии и механическое измельчение, метод микрожидкостного синтеза [9, 26]. Последние достижения в области нанотехнологий привели к разработке ряда диагностических устройств, содержащих наночастицы, которые обеспечивают несколько преимуществ по сравнению с обычными диагностическими платформами. Металлоорганические каркасы (MOK), построенные с помощью органических линкеров и металлических узлов, представляют собой новый класс кристаллических пористых материалов со значительными потенциальными возможностями применения. MOK, получили обширные исследования в качестве универсальной платформы для функциональных приложений во многих областях исследований [27, 28]. Металлоорганические каркасы (MOК) оказались очень эффективными носителями для доставки лекарств в различных биологических приложениях. При этом одной из важнейших прикладных областей в генной инженерии и терапии является создание систем для доставки генетического материала в клетку [29, 30]. Так, широко используемый для иммобилизации биокомпонентов цеолитоподобный имидазолатный МОК ZIF-8 на основе цинка показал высокую эффективность для доставки белков [31, 32], углеводов [33-36], вирусов [37] и клеток [38, 39], а также плазмидной ДНК, микроРНК [40, 41], нуклеопротеинов и компонентов систем редактирования генома [42-45]. В последние годы разработка гибридных наноструктур МОК на основе КТ, достигла значительного прогресса, что позволило создавать инновационные нанокомпозиты с высокопористой структурой и низкой токсичностью, которые можно использовать для изготовления гибридных наноструктур типа ядро-оболочка, путем объединения дополнительных материалов. Существенным преимуществом МОК [29] является взаимодействие с клетками млекопитающих, которые способны подвергать эти полимерные композиты эндоцитозу, что обеспечивает эффективность введения инкапсулированных комплексов или композитов, содержащих целевые молекулы, в клетки-мишени, и в значительной степени облегчает процесс использования этих материалов без применения дополнительной модификации, обеспечивая высокую биосовместимость. Была разработана система доставки лекарств с использованием МОК, COF, которые реагируют на определенные стимулы окружающей среды, такие как pH, температура с целью повышения эффективности лекарств и снижения побочных эффектов. Другим важным фактором, облегчающим адресную доставку, является способность МОК защищать лекарственные препараты или генетический материал от деградации в биологической жидкости и обеспечивать его контролируемое высвобождение [30]. Сейчас мы находимся на пороге ренессанса в этой важной для медицины области знаний, и назрела необходимость обобщения полученных в последнее время результатов и дать прогноз дальнейшего развития. В целом следует констатировать, что интерес к использованию КТ в медико-биологических исследованиях и диагностике постоянно растет и развивается. 2. БИОМАРКЕРЫ, БИОРЕАГЕНТЫ И ДЕТЕКТИРУЮЩИЕ МЕТКИ ДЛЯ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ 2.1. Биомаркеры заболеваний и инфекций Содержание различных белков зависит от состояния организма, и ряд из них может использоваться в качестве биомаркеров заболеваний и выявления патологий. В инфекционных заболеваниях в качестве антигенов выступают вирусы, бактерии или молекулы, на которые организм вырабатывает антитела в ходе иммунного ответа при появлении их в организме. Большинство клинически значимых биомаркеров содержатся в крови на уровне пять-семь порядков ниже концентраций самых распространенных белков плазмы [46]. Следует учитывать, что для достоверной диагностики заболевания в сложной биологической среде необходимо одновременно определять несколько биомаркеров, т.е. осуществлять мультиплексный анализ. В настоящее время эта проблема может решаться с использованием cовременных молекулярно-биологических методов и иммунологических подходов [17, 47]. 2.2. Биореагенты на основе антител и их аналогов Основными источниками биореагентов для иммунохимического анализа являются поликлональные антитела, получаемые технологией гипериммунизации, моноклональные антитела, в основе получения которых лежит гибридомная технология, рекомбинатные белки и пептиды, миниантитела, получаемые в основном по технологии фагового дисплея [48-50]. В последнее время в качестве биореагентов начинают использоваться нуклеотидные и пептидные аптамеры получаемые в результате направленной селекции широкого набора исходных биополимеров [51-53]. Использование высокоэффективных технологий фаговых дисплеев и мишень-специфичных аптамеров позволяет получать комбинаторные библиотеки пептидов, белков и полинуклеотидов высокой специфичности без стадии иммунизации животных, что снижает затраты на разработку и производство необходимого широкого набора высокоспецифичных биореагентов тест-систем [48, 49, 54-56]. Новые технологии, позволяющие детектировать уникальные молекулярные биомаркеры из стандартных образцов биологического материала (например, крови, мочи и слюны), революционизируют диагностику заболеваний и прецизионную медицину. Общей тенденцией современных исследований в диагностике связано с поиском новых стратегий получения модифицированных материалов, реконструированных биологических систем и синтеза соединений, которые проявляют свойства рецепторов биоаналитов, катализаторов и соединений, обеспечивающих селективность детектирования и формирование детектирующих сигналов. Использование антител, антигенов, молекулярно-биологических маркеров заболеваний широко представлены в современных диагностических тестах, включая экспресс-варианты. Современный молекулярный дизайн и генная инженерия позволяют решить многие проблемы, связанные с созданием биоспецифических антител, придавая им необходимые свойства, такие как биосовместимость, специфичность, стабильность, растворимость и т.д. [57-59]. В последние годы активно развиваются новые экспериментальные методы гибридизационного анализа для выявления ДНК. Как эффективная платформа амплификации, ПЦР-анализ использовался для чувствительного обнаружения широкого спектра аналитов, включая нуклеиновые кислоты, белки, небольшие молекулы и клетки. Основу метода составляет универсальный флуоресцентный сенсор (датчик) на основе нанокластеров серебра и оксида графена (AgNCs/оксида графена (GO), который был разработан для обнаружения ДНК без меток посредством гибридизационной цепной реакции (HCR) [46, 60]. Биосенсоры на основе аптамера среди многочисленных применений имеют исключительные преимущества по сравнению с природными рецепторами, такими как антитела и ферменты. В качестве молекул-мишеней могут выступать небольшие органические молекулы (аминокислоты, нуклеотиды, различные метаболиты), пептиды, белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, вирусные частицы, целые клетки [57-59, 61]. Получение аптамеров является важным направлением при создании высокочувствительных методов экспресс-диагностики. Для дизайна эффективных конъюгатов биореагентов с детектирующими метками важны знания общих особенностей структуры этих биомолекул, связанные с распределением участков связывания антигенов или биомаркеров на поверхности биореагентов [61]. 2.3. Детектирующие (сигнальные) метки для биореагентов Большинство современных методов биомедицинских исследований и диагностики основано на использовании флуоресцентных меток, в качестве которых могут выступать молекулярные флуорофоры, КТ, наночастицы (НЧ) металлов и кремнезема [62, 63]. КТ представляют собой люминисцирующие полупроводниковые нанокристаллы, характерный размер которых лежит в диапазоне 1-20 нм. В качестве материала для создания КТ, флуоресцирующих в видимой и ближней ИК (БлИК) области, наиболее часто используют композиции элементов II – VI групп (CdSe, CdTe, CdS и ZnSe), III – V групп (InP и InAs), а также IV-VI, I-III-VI, I-II-IV-VI и I-IV-VII групп (CuInS2, Cu2ZnSnS4, CsPbBr3) Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. Благодаря квантово-размерному эффекту, КТ обладают широким спектром поглощения, узким и симметричным пиком флуоресценции, высокими значениями квантового выхода (КВ) и непревзойденной фотостабильностью. В соответствии с элементным составом КТ подразделяются на 12 типов: IB - VIA (например Cu2S), IB - VIIA (например AgBr), IIB - VIA (ZnTe, ZnSe, ZnS, ZnO, CdS, CdSe, CdTe, HgTe, HgSe, HgS), IIIA - VA (AlSb, AlAs, AlP, GaSb, GaAs, InGaAs, InAs, InP, InN), IVA - VIA (PbS, PbSe, PbTe), IVA (C, Si, графен), VA (черный P), IB – IIIA - VIA (CuInS2, CuInSe2, AgInS2), Pdots (точки полупроводникового полимера), дихалькогениды переходных металлов TMDC (TiS2, TiSe2, TaS2, MoS2, MoSe2, WS2, WSe2, ReS2), точки MXene состава Mn+1XnTz (M = переходные металлы; X = C и/или N; n = 1–3; Tz = F–, O2– и OH–), перовскитные КТ (MPbX3, где M = Cs или CH3NH3; X = Cl, Br или I). Традиционные типы КТ ядро-оболочка состоят из двух частей, включая ядро из тяжелого металла и полупроводник с широкой запрещенной зоной [64, 65]. Ядро обычно состоит из полупроводников II–IV, IV–VI или III–V групп (например, CdTe, CdSe, PbSe, GaAs и GaN), которые покрыты оболочками, например, ZnS или SiO2, повышающими квантовый выход (КВ) [66, 67] (рис. 2). Классификация КТ может быть проведена по их полупроводниковым материалам. При этом можно выделить широкозонные оксидные полупроводники ZnO, TiO2 (ультрафиолетовый диапазон, 300-400 нм), среднезонные полупроводники А2В6 и А3В5 (видимый диапазон, 400-750 нм) и узкозонные полупроводники А2В4 (ближний ИК-диапазон – БлИК, от 650 до 900 нм) [68]. Относительно новыми видами КТ являются КТ на основе углеродных материалов: углерод [69, 70], графен [71] и наноалмазы [72, 73], кремния [74], золота [75, 76] и дисульфида молибдена [77]. Были разработаны водорастворимые Au-КТ – нанокластеры золота, инкапсулированные в поли(амидоамин)дендримеры, обладающие размерно регулируемой флуоресценцией в видимой и БлИК областях [36]. КТ/Au демонстрируют оптические и магнитные свойства, отличные от широко используемых НЧ коллоидного золота. Для целей биодиагностики важны видимый 400-750 нм и БлИК 800-900 нм (окно прозрачности крови и других биологических объектов) оптические диапазоны. За последнее десятилетие флуоресцентная визуализация в первом окне поглощения NIR (NIR-I, 700-900 нм) широко применялась при проведении фундаментальных исследований, доклинических и клинических исследованиях в медицине. NIR-I визуализация в области 700-900 нм характеризуется более глубоким проникновением в ткани при визуализации анатомических структур, метаболических процессов, а также при интраоперационном хирургическом удалении пораженных тканей. Основными преимуществами оптических меток является быстрое обнаружение, устойчивость к электрическим и магнитным помехам и высокая информативность [38]. По сравнению с органическими и другими люминофорами КТ обладают рядом преимуществ. Свойства КТ могут варьироваться в широких пределах, благодаря наличию большого набора полупроводниковых материалов, сочетании их с другими материалами и вариабельности возможных архитектур и размеров КТ [23, 78-81]. Все это обеспечивает эффективное использование КТ в качестве меток белков, полинуклиотидов и других биополимеров. КТ или их композиты, в отличие от полимерных композиций, позволяют преодолеть сложности проникновения через ГЭБ, вне- и внутриклеточных мембран и сохранения функциональной целостности инкапсулированных биоорганических соединений [78].

Оболочка КТ состоит из трех частей: гидрофобной, наночастиц, и дополнительной гидрофильной, обеспечивающей ее растворимость в воде и биодоступность для взаимодействия с биологичеки (физиологически) активными соединениями (рисунок 2). Для повышения степени растворимости КТ можно использовать, например, полипропиленгликоль или органические кислоты, содержащие тиольную группу [79]. Функционально активные группы могут быть связаны с оболочкой путем электростатического взаимодействия, ковалентного связывания, координационной связи или в результате адсорбции. Тип связи влияет на стабильность частиц и определяет их активность in vivo [80]. От степени деструкции в организме функциональной оболочки квантовых точек во многом зависит потенциальная токсичность синтезированных наночастиц [81]. Так несмотря на ряд преимуществ халькогенидные КТ характеризуются нежелательной токсичностью относительно живых клеток, тканей и организмов [82, 83]. Основная предполагаемая причина этой токсичности связана с выщелачиванием ионов кадмия из ядра. Поэтому для уменьшения токсичности было разработано новое поколение КТ, не содержащих кадмий, таких как кремниевые КТ (Si-КТ), КТ ближнего инфракрасного диапазона (КТ Ag2Se, КТ Ag2Sh, КТ InP), углеродные точки (C-точки), графеновые КТ (GQD). В эту же группу вошел кластер наночастиц Au/Ag/Cu, не содержащих кадмий [84]. По спектроскопическим свойствам КТ превосходят традиционные органические флуорофоры, отличаются фотохимической стабильностью, в 10–50 раз большими коэффициентами экстинкции, более длительным сроком службы, чем у люминесцентных красителей, сравнительно более узкими полосами излучения и в 10–20 раз более яркой люминесценцией [85-87]. Это позволяет проводить мультиплексную биовизуализацию с одним источником. Высокая фотостабильность полупроводниковых нанокристаллов в 100-4000 раз превышает фотостабильность лучших органических флуорофоров [88-90], что позволяет отслеживать отдельные вирусы в течение нескольких часов с высоким временным разрешением [85]. Mеханизм внутриклеточной доставки определяется комбинацией параметров, включая размер и поверхностный заряд наноносителя. Поскольку плазматическая мембрана заряжена отрицательно, считается, что положительно заряженные молекулы, иммобилизованные на поверхности КТ, облегчают их поглощение клетками в результате электростатического взаимодействия с мембраной. Bысокие коэффициенты экстинкции KT увеличивают яркость всей системы FRET и тем самым облегчают обнаружение аналитов с применением FRET при очень низких концентрациях и вплоть до уровня отдельных молекул [85]. Пептид RGD (аргинин-глицин-аспарагиновая кислота) специфически нацелен на интегрин αvβ3, который сверхэкспрессируется во многих типах опухолей во время ангиогенеза. Этот пептид конъюгировали с КТ, используемые в качестве NIR-зонда для визуализации опухолей in vivo [87]. Общая структура биовектора была создана путем прикрепления пептида RGD и противоопухолевого препарата доксорубицина (Dox) к поверхности КТ, излучающих в ближнем ИК-диапазоне, для одновременной визуализации и лечения [91]. С открытием квантовых точек появились впечатляющие перспективы развития генетики и молекулярной биологии, медицины и экологии. Наибольшее практическое применение получили наиболее легко синтезируемые «сферические» КТ. В биомедицинских исследованиях чаще всего используют КТ, состоящие из ядра и одного или нескольких слоев различных полупроводников, в которых реализуются гетеропереходы [88-90], а также нанокомпозиты КТ с другими активными материалами, такими как углеродные наноматериалы (углеродные точки, углеродные КТ, графен и его производные, металлоорганические каркасы) (рис. 3) [91].

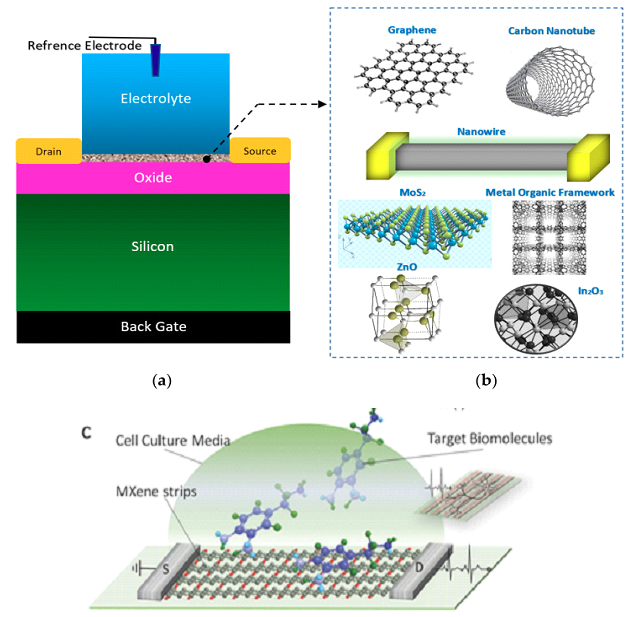

2D-материалы представляют собой однослойные или многослойные материалы, состоящие из одного или нескольких элементов толщиной в несколько нанометров. Их уникальные, настраиваемые физические и химические свойства, включая простоту химической функционализации, делают этот класс материалов полезным в различных технологических приложениях. Возможность использования 2D-материалов в значительной степени зависит от новых синтетических подходов, способствующих улучшению свойств, повышению производительности, долговечности и снижению затрат при производстве. Так при синтезе 2D-наноматериалов широко применяются гидротермальные процессы через путь синтеза прекурсора-продукта. Этот метод включает в себя системы периодического или непрерывного потока. Оба метода дают частицы с различной морфологией, размером и площадью поверхности из-за различных механизмов образования частиц. Периодический и непрерывный гидротермальный поточный синтез успешно применялся при получении ряда двумерных производных (графена, MXene и дисульфида молибдена), включая их химическую функционализацию, как выгодный подход к исследованию свойств этих материалов и перспективы дальнейших исследований [91]. 2.4. Технология полевых транзисторов на основе углеродных наноматериалов для обнаружения биомаркеров Интенсивное развитие технологии создания полевых транзисторов непосредственно связано с использованием уникальных свойств новых наноматериалов в качестве преобразователей FET. Материалы для датчиков являются одними из наиболее важных компонентов, которые необходимо учитывать при изготовлении биосенсоров на полевых транзисторах. Среди наиболее привлекательных наноматериалов, вызывающих особый интерес, являются наноматериалы на основе кремния (кремниевые нанопроволоки - SiNW), дихалькогенидов переходных металлов [92, 93] и углеродные (двумерные материалы, такие как графен, графеновые наноленты, окись графена, углеродные нанотрубки, включая многослойные углеродные нанотрубки (MWCNT) и однослойные углеродные нанотрубки (SWCNT), МОК, интеграция которых в структуру сенсорных каналов значительно улучшает характеристики биосенсорных устройств типа FET (рис. 4) [94-102]. Принцип действия биосенсоров на основе полевых транзисторов основан на изменении проводимости канала полевого транзистора, который формируется в полупроводниковой нанопроволоке (NW), путем изменения плотности свободных носителей заряда, вызванного модуляцией потенциала на поверхности сенсорного элемента при его взаимодействии с аналитом. Типичный датчик на основе полевого транзистора состоит из полупроводникового канала (SiNW p/n-типа) и трех электродов исток (S), сток (D) и электрод затвора (G). Oбласть между стоком и истоком функционирует как элемент биологического распознавания, который взаимодействует с целевым аналитом/биомолекулами и определяет их концентрацию и электрическую активность. SiNW-FET состоит из одного SiNW (или пучка SiNW), который подключен между электродом истока (S) и стока (D), уложенным на пластину Si. Электроды истока и стока взаимодействуют друг с другом через полупроводниковый канал, в то время как электрод затвора модулирует проводимость канала через приложенный электрический потенциал. Молекулы рецептора, иммобилизованные на SiNW (s), используются для распознавания конкретных мишеней с помощью биосенсора SiNW-FET (рис. 4).

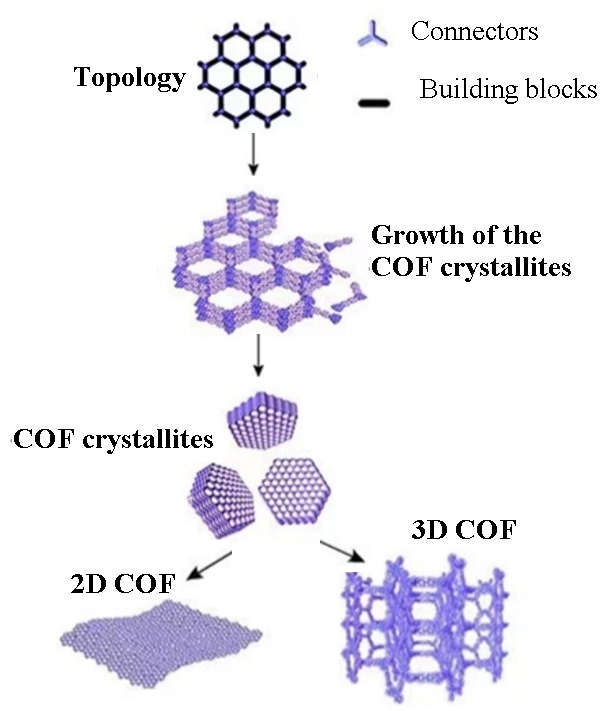

2.4.1. Дихалькогениды переходных металлов Атомно-слоистые дихалькогениды переходных металлов (TMDC) обладают значительным потенциалом для создания недорогих транзисторных биосенсоров следующего поколения, которые позволяют проводить количественную оценку биомолекул на уровне одной молекулы. MXene-графеновые датчики на полевых транзисторах были разработаны для обнаружения вируса гриппа и коронавируса со значительной химической чувствительностью за счет связывания антитела с антигеном для получения электрохимической передачи сигнала после осаждения вирусов на поверхность полупроводникового канала. Предел обнаружения составлял всего ~125 копий/мл для вируса гриппа и 1 фг/мл для рекомбинантного шиповидного S-белка 2019-nCoV [105, 106]. В ряде исследований показано, что включение MXenes и графеновых молекул в структуру датчиков позволяет получить пористые материалы с высокой способностью связывания ферментов и получить биосенсорные устройства с улучшенным сродством и стабильностью [107]. Эти соединения имеют большую ширину запрещенной зоны, чем графен, и превосходные характеристики, такие как большая площадь поверхности и высокая скорость переноса электронов [108, 109]. На основе Ti3C2-MXene-FET были разработаны высокочувствительные датчики (устройства) для обнаружения нейромедиаторов и зондирования потенциалов действия в первичных нейронах гиппокампа [104]. Биосовместимые полевые транзисторы (FET) были использованы для быстрого, прямого и безметочного обнаружения биологических маркеров различных заболеваний, представленных в таблице 1 [110, 111]. Взаимодействие между молекулой-мишенью и МXenes изменяет проводимость канала. Это изменение проводимости коррелирует с концентрацией целевой биомолекулы, и, таким образом, позволяет проводить количественное обнаружение биомолекул (табл. 1). Исследования показывают, что 2D-MXene на основе Ti3C2 (карбида титана), в частности, обладает большим потенциалом в качестве средства доставки лекарств. Его уникальная биологическая активность, ультратонкая двумерная структура и способность легко проникать в кровеносные сосуды делают его ценным инструментом в химиотерапии онкологических заболеваний [112]. Обнаружение опухолевого маркера углеводного антигена 125 (CA125) может быть улучшено c использованием биметаллических органических каркасов MOК (MIL-101(Fe)-NH2 и UiO-66-краситель) в структуре иммуносенсора. Был разработан универсальный подход синтеза однородных композитов MXene и MIL-101(Fe)-NH2, использующий преимущества обоих материалов [113]. MXene обладает превосходной электропроводностью и большой площадью поверхности, тогда как, мезопористый MIL-101(Fe)-NH2 увеличивает емкость при иммобилизации первичных антител к CA125 антигену и обеспечивает каталитическую активность благодаря металлическим центрам железа (Fe). Кроме того, UiO-66, модифицированный метиленовым синим (MB), использовали в качестве электрохимического иммуносенсора для обнаружения CA125. Этот иммуносенсор показал высокую чувствительность и низкий предел обнаружения (LOD) – 0.006 МЕ/мл. Эти характеристики делают его высоко перспективным для ранней диагностики онкомаркера CA125, повышающим эффективность терапевтических стратегий и улучшения клинических прогнозов. Дисульфид молибдена, представленный в виде монослойной или многослойной двумерной гексагональной кристаллической структурой, относится к биосовместимым материалам, обладает превосходными электрическими свойствами и широко используется при изготовлении полевых транзисторов и сенсорных устройств [114]. 3. НАНОПЛАТФОРМЫ МОК, COF И ИХ КОМПОЗИТЫ Различные наноматериалы, такие как, органические полимеры и неорганические пористые матрицы, были успешно разработаны для лечения рака и других биоприложений в медицине [115, 116]. Основным недостатком применения этих наноструктур является более низкая емкость, неконтролируемое высвобождение, что ограничивают их применимость. Для преодоления этих недостатков, были предложены и широко исследованы новые подходы, включающие использование пористых металло-органических соединений рамочной структуры (MOК), топология которых определяется геометрией лиганда, которые включали связывание органических молекул и ионов металлов (МОК) и ковалентных органических каркасов (COF), которые связывали органические молекулы. Отметим также большую привлекательность нового типа гибридныx наноматериалов на основе металлоорганических каркасов (МОК), характеризующихся высокой подвижностью заряда и проводимостью, высокой пористостью, однородными порами и каналами нанометрового размера, обладающие высокоразвитой структурой и возможностью проведения модификации поверхности [117-119]. 3.1. Пористые кристаллические органические полимерные материалы (COF) COF представляют новый класс пористых кристаллических органических полимерных материалов, которые синтезируются путем полимеризации органических мономеров, используемых в качестве строительных элементов (блоков), соединенных прочными ковалентными связями, и содержащих легкие элементы, такие как углерод (C), азот (N), кислород (O), водород (H) и бор (B). Разработка методов синтеза COFs основана на принципах ретикулярной химии. Формирование структуры COFs зависит от природы мономеров, что является отличительной особенностью каркасных структур COFs. Синтез COF можно настраивать и контролировать на атомном уровне. COF можно адаптировать для различных применений, изменяя размер и длину линкеров. COF обладают способностью реплицировать множество идентичных сайтов связывания в своей структуре, что позволяет эффективно преобразовывать и усиливать сигнал для достижения высокой чувствительности в биосенсорных устройствах. Сообщалось о получении флуоресцентных сенсоров на основе 2D COFs, связанных с усилением или тушением флуоресценции [120]. В настоящее время COF широко используются в качестве перспективной платформы в области биомедицины [121, 122], включая доставку лекарств [123, 124], биовизуализацию [125, 126], тераностику [127, 128] и экологию [129, 130]. Экологический мониторинг с применением COFs, помогает отслеживать и выявлять загрязняющие вещества в воздухе, воде и почве [129, 130]. Большая площадь поверхности COF обеспечивает эффективное взаимодействие с молекулами анализируемого вещества, облегчая их обнаружение при низких концентрациях. Объемные 2D COF синтезируются из их прекурсоров-мономеров различными методами, такими как сольвотермальный, микроволновый, ионотермический, сонохимический, механохимический и синтез с использованием паровой фазы. Ковалентные органические нанолисты (CON) готовятся из объемных 2D COF (синтезированных, как указано выше) путем отшелушивания с помощью растворителя, механического расслаивания или химического отшелушивания [131, 132]. Пористость 2D COF можно модулировать, настраивая геометрию пор, размер пор, схему укладки слоев и ориентацию пор, которые определяются выбором молекулярных строительных блоков и размерами линкерных молекул [131, 133]. Pасположение пор также определяют пористость 2D COF. Топология COF определяется размером и симметрией строительных блоков, а также связностью линкеров [134, 135]. В зависимости от топологического расположения строительных блоков COF делятся на двумерные (2D) и трехмерные (3D) (рис. 5) [136, 137].

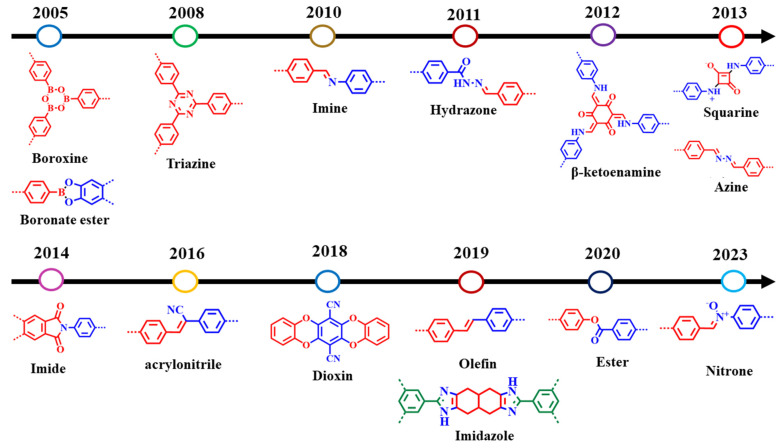

Наночастицы ковалентного органического каркаса с иминной связью (nCOF) были использованы для пероральной доставки инсулина в организм животного. Гастрорезистентный nCOF был приготовлен из слоистых нанолистов с инсулином, загруженным между слоями нанолистов. Нагруженный инсулином nCOF продемонстрировал защиту инсулина в пищеварительных жидкостях in vitro, а также высвобождение в ответ на глюкозу [138]. В перспективе, пероральные системы доставки инсулина на основе nCOF способны заменить традиционные подкожные инъекции, облегчая проведение инсулинотерапии. Разработанные методы синтеза соединений COF позволяют получать как 2D, так и 3D COF структуры [131, 133, 137]. Основу и разнообразие структур COF составляют большое количество химических соединений и образование стабильных связей, в том числе иминовых, образующиеся при конденсации альдегидов и аминов [134]. Иминные связи (основания Шиффа) являются наиболее распространенной стратегией синтеза, используемой для создания COF. Гидразиды обратимо конденсируются с альдегидами с образованием гидразонов, что позволяет использовать это соединение для синтеза COF [139]. Благодаря азиновой связи можно получить различные геометрии пор. Кето-енаминовые COF отличаются высокой химической стабильностью в кислых и щелочных средах [140]. Ковалентные триазин-каркасные структуры с настраиваемой пористостью и изменяемой структурой делает их перспективными для решения экологических проблем [141, 142].

Cуществует множество других способов образования COF, помимо перечисленных выше, эфирных, олефиновых и оксазольных, которые позволяют создавать значительное количество двумерных COF (рис. 6) [134]. COF на основе иминов можно разделить на две основные категории: с гидразоновой связью и с основанием Шиффа. Они различаются в зависимости от наличия связей -С=N. Изучение и развитие двумерных наноматериалов продемонстрировали огромный потенциал в различных областях применения, открывает новые возможности для создания инновационных решений в области биомедицины, что подчеркивает важность дальнейших исследований в этой области. Однако сложность их синтеза препятствует коммерциализации этих платформ и массовому производству [144, 145].

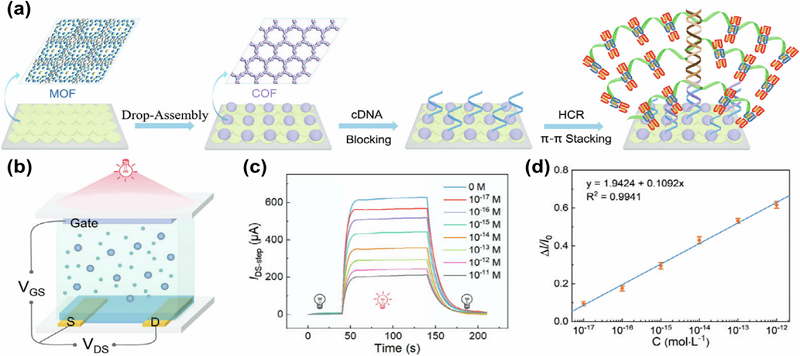

3.2. Полевой транзисторный датчик на основе COF/МОК Принцип функционирования FET-датчиков основан на селективном захвате целевых анализируемых веществ на модифицированной поверхности полупроводникового (сенсорного) канала. COF-FET датчики, благодаря своей развитой площади поверхности, предоставляют множество модифицируемых сайтов связывания (сенсорных участков), что значительно повышает чувствительность, скорость отклика и диапазон обнаружения аналитов FET-датчиков (табл. 2). При контакте целевого вещества с материалом COF происходит химическое взаимодействие, приводящее к изменениям в проводимости и переносе электронов. Эти изменения могут быть зарегистрированы по изменениям выходного тока или напряжения полевого транзистора, что позволяет осуществлять детектирование целевого вещества. Jin Q., и его коллеги усовершенствовали графеновый полевой транзистор (GFET), используя однородную мезопористую пленку COF с тиоэфирными связями. Это было достигнуто с помощью межфазной сольвотермической реакции (рис. 4a) [103-105]. Графен обладает высокой подвижностью и малой толщиной, что позволяет значительно повысить коэффициент усиления сигнала FET и обеспечивает уникальные преимущества при обнаружении сверхнизких концентраций анализируемых веществ. Тиоэфирные связи в структуре COF демонстрируют сильное взаимодействие с ионами ртути (Hg2+), в то время как другие ионы металлов (Na+, Zn2+, Mg2+, Fe3+, Pb2+, Ca2+, Cu2+ и т. д.) слабее связываются с тиоэфирами. Это позволяет добиться селективной адсорбции Hg2+. Обнаружение Hg2+ было успешно проведено в растворе, содержащем поли(3,4-этилендиокситиофен):полистиролсульфонат в концентрации примерно 30 частей на миллион. Предел обнаружения составил 10−10 М, а время отклика менее 50 мс, что сопоставимо с измерениями в незагрязненной среде. Результаты указывают на потенциальное применение COF в высокопроизводительных датчиках FET, устойчивых к загрязнению. В другой работе [146] Wang и соавт. использовали метод сверхкритического растворения в расплаве для выращивания фотоактивного слоя COF (COFTP-py) с функционализированными пиреновыми группами на графен-полевом транзисторе (GFET). Данный подход позволяет эффективно детектировать различные малые молекулы (рисунок 4b) [137, 146]. Пиреновые группы в составе COFTP-py способны поглощать энергию падающего света, генерируя значительное количество электронно-дырочных пар. Под воздействием встроенного электрического поля фотогенерированные электроны накапливаются на энергетическом барьере интерфейса в COFTP-py, в то время как фотогенерированные дырки диффундируют в графен. Накопленные электроны функционируют как локальные затворы, увеличивая ток в графеновом канале через механизм емкостной связи. Кроме того, авторы повысили чувствительность определения малых молекул за счет фотохимического эффекта. При освещении COFTP-py/графеновый хемотранзистор продемонстрировал возможность обнаружения низкомолекулярных аналитов (метилглиоксаля) при концентрации 10-19 М, что на пять порядков ниже по сравнению с существующими технологиями. Ниже приведена таблица использования гибридных структур для выявления нуклеиновых кислот, характеризующих различные заболевания. МикроРНК (миРНК) представляют собой перспективные биомаркеры для ранней диагностики онкологических заболеваний благодаря их высокой специфичности и различиям в уровнях их экспрессии при разных типах рака (например, рак легких, молочной железы и рака простаты) и на разных стадиях онкогенеза. Они действуют как супрессоры и промоторы опухолей во многих аспектах автономного поведения раковых клеток, а также играют важную роль не только как биомаркеры опухолевых заболеваний, но и рассматриваются в качестве эволюционных биомаркеров микроокружения опухоли Уровень экспрессии миРНК может использоваться в качестве прогностического маркера для ранней диагностики и терапии [137, 156, 157, 160]. Однако количественная оценка микроРНК затруднена из-за их низкой концентрации и высокой гомологичности в биологической жидкости (моча, кровь, слюна и др.). МиРНК составляют лишь несколько процентов от общего количества РНК в плазме, что требует разработки чувствительных биосенсоров для их обнаружения. Недавно были разработаны высоко чувствительные биосенсоры, основанные на методах электрохимического усиления сигнала, которые позволяют сократить время анализа до 80 мин и обеспечивают мультиплексное обнаружение микроРНК-21 и микроРНК-141. Hou и соавт. использовали гетеропереход MOK/COF/CdS KT в качестве фотовольтаического затвора для создания OPECT-устройства, предназначенного для детекции нейрон-специфической енолазы (NSE) — важного биомаркера онкологических заболеваний. Разработанный сенсор обеспечивал линейный диапазон детекции от 0.1 пг/мл до 100 нг/мл с пределом обнаружения 0.033 пг/мл [152]. Аналогичным образом, Ding и соавт. разработали фотоэлектрохимический датчик OECT-PEC. Основу датчика составили нанокомпозиты PEDOT/Fe-MOF, используемые в качестве фотоактивного запирающего материала. Этот биосенсор был применен для детекции фосфорорганического пестицида малатиона с использованием аптамера, как молекулярного распознающего элемента. Предел обнаружения составил 0.03 нг/л, что свидетельствует о высокой чувствительности системы [153]. В последние годы OECT/OPECT-биосенсоры на базе MOК/COF демонстрируют устойчивый рост внимания в области выявления макромолекул. Например, Cai и соавторы [154] разработали наноструктурированные массивы диоксида титана (TiO2 NRs), покрытые MOК с высокой концентрацией гидроксильных групп (U6H@TiO2 NRs). На их основе был сконструирован светочувствительный электрод, обладающий высокой селективностью и чувствительностью.

PEDOT – проводящий полимер поли(3,4-этилендиокситиофен) (PEDOT) и его комплекс с поли(стиролсульфоновой кислоты) (PEDOT:PSS) представляют собой гибкие органические проводники, растворимые в воде, и обладающие высокой проводимостью. Эти соединения обычно используются в качестве активного слоя (ионно-селективных датчиков) в биосенсорных устройствах типа OECT (органические электрохимические транзисторы). Этот электрод был интегрирован в систему OPECT для детектирования билирубина (I-Bil). Прочное связывание между U6H@TiO2 NRs и I-Bil обеспечивалось посредством координационных взаимодействий, водородных связей и π-π-стекинга, что позволило достичь точного контроля интенсивности сигнала (I-D). Устройство продемонстрировало линейную зависимость в диапазоне от 1×10-16 - 1×10-9 М с пределом обнаружения 0.022 фМ [154]. Разработка чувствительного метода обнаружения SARS-CoV-2 имеет большое значение для сдерживания пандемии. В этой работе был сконструирован биосенсор на основе графенового полевого транзистора (g-FET), который прлодемонстрировал сверхчувствительное обнаружение антител к SARS-CoV-2 с пределом обнаружения (LoD) до 10–18 М (что эквивалентно 10–16 г/мл). g-FET-транзисторы модифицированы белками шипа S1, и биологическое распознавание антител к SARS-CoV-2 происходит вблизи поверхности графена, что позволяет обнаружить ∼150 антител в 100 мкл цельной сыворотки, что является самым низким значением LОD при обнаружении антител. Время диагностики сокращается до 2 мин при проведении анализа клинических образцов сыворотки. Таким образом, g-FET-транзисторы обеспечивают быстрый и точный скрининг SARS-CoV-2, а также открывают большие перспективы для предотвращения и контроля других эпидемических вспышек в будущем [155]. Xu и соавт. разработали новый гибрид MOК@COF с превосходной электрохимической активностью и высокой фотоактивностью [28]. Иммобилизовав комплементарную последовательность зонда ДНК ВИЧ-1, можно использовать гибрид MOК@COF для обнаружения ДНК ВИЧ-1, поскольку комплементарная гибридизация повышает импеданс гибрида и снижает как фотоэлектрохимические (PEC), так и электрохимические токи (EC) биосенсора. Таким образом, можно добиться двухрежимного обнаружения ДНК ВИЧ-1 в сыворотке крови человека. Было обнаружено, что оба тока линейно уменьшались с увеличением ДНК ВИЧ-1 в диапазоне от 1 фМ до 1 нМ, а предел обнаружения составил 0.07 и 0.18 фМ для методов PEC и DPV соответственно, что указывает на сверхчувствительное определение целевых молекул ДНК ВИЧ-1 [156]. Другие исследователи использовали никель-металлоорганический каркас (Ni-MOК), золотые наночастицы, углеродные нанотрубки и поливиниловый спирт для создания гибкого бумажного электрода, способного обнаруживать ДНК ВИЧ. Плeнки CNT/PVA были нанесены на целлюлозные мембраны с помощью вакуумного фильтра, а затем на них были нанесены композитные материалы Ni–Au методом капельного литья. Это позволило создать гибкую композитную мембрану. Плeнка CNT/PVA, расположенная рядом с целлюлозной мембраной, обеспечивает хорошую проводимость и биосовместимость. В то же время композит Ni-MOF/Au (наночастицы Au) с сопряженной системой π-электронов и большой площадью поверхности позволяет загружать больше зондовой ДНК, что повышает чувствительность сенсора. Датчик продемонстрировал широкий линейный диапазон обнаружения (10 нМ–1 мкМ) и низкий предел обнаружения 0.13 нМ с высокой специфичностью для полностью комплементарной целевой ДНК ВИЧ. Он также показал хорошую воспроизводимость и долгосрочную стабильность в использовании [161]. С-реактивный белок (СРБ) – это сферический пентамерный белок, синтезируемый в основном в печени, является ключевым регулятором воспаления. Повышенные уровни СРБ в крови являются четким индикатором воспаления после повреждения тканей, что делает его неспецифическим диагностическим биомаркером ревматоидного артрита и других воспалительных состояний. Shui и соавт. [162] разработали высоко производительный аптасенсор для обнаружения СРБ на основе композитов AuNPs@C-ZIF67. Ромбический додекаэдрический карбонизированный композит C-ZIF67, загруженный золотыми наночастицами, служил в качестве сенсорной платформы, обеспечивая большую площадь поверхности и превосходную производительность переноса электронов. Меченные пероксидазой хрена антитела к СРБ (HRP-AbCRP) были введены в качестве зондов обнаружения для обеспечения специфичности сенсора. Механизм усиления сигнала, катализируемый ферментом, дополнительно повысил чувствительность и интенсивность сигнала электрохимического биосенсора. После оптимизации сенсор продемонстрировал линейный диапазон обнаружения от 10 пг/мл до 10 мкг/мл с пределом обнаружения 0.44 пг/мл (S/N = 3). Кроме того, он позволил быстро обнаруживать СРБ в образцах человеческой плазмы в течение 5 мин. Дофамин является ключевым нейротрансмиттером и нейромодулятором, играющим двойную роль в патогенезе нейродегенеративных заболеваний. Мониторинг уровня дофамина в системе in vivo имеет критическое значение для диагностики и профилактики нейродегенеративных заболеваний. Функционально устройство на основе MXene может обнаруживать дофамин в концентрации порядка 100×10−9 М, что значительно ниже, чем во многих ранее опубликованных результатах с использованием биосенсоров на основе графена. Биосенсор MXene-FET успешно прошел испытания при длительном культивировании нейронов и для изучения биологических процессов в клеточной модели. Созданный биосенсор на основе MXene позволяет отслеживать активность нейронов в культуральной жидкости в режиме реального времени [163]. Ряд опубликованных работ связан с созданием сенсоров на основе наноматериалов (квантовых точек, углерода и металлов) для обнаружения различных аналитов. Включение КТ в наноструктуру обеспечивает количественное флуоресцентное считывание аналитического сигнала, отражающего опосредованно взаимодействие аналита с сигнальными зондами ДНК в виду проявления FRET. Диагностика ВИЧ-инфекции и ее усовершенствование постоянно привлекает исследователей. Zhou и соавт. [127] разработали инновационный биосенсор, который позволяет обнаруживать ВИЧ в низкой концентрации в биологической жидкости. Этот сенсор использует два режима работы: электрохемилюминесцентный (ЭХЛ) и фотоэлектрохимический (РЕС, ФЭХ). В качестве фоточувствительных материалов в сенсоре используются 3D квантовые точки CdSe (КТ). Они соединяются с функционализированной ДНК-наносетью наноцветком SnO2, который служит подложкой для PEC. КТ SnO2 и CdSe образуют каскадную полосу, которая способствует эффективному переносу фотогенерированных носителей. Для повышения чувствительности сенсора была использована стратегия каскадной амплификации двуногого ДНК-ходока. Это позволило генерировать большое количество цепей ДНК и прикреплять многочисленные сигнальные зонды и квантовые точки к электроду. Датчик достиг линейного диапазона обнаружения от 0.5 мкМ до 5 фМ и предела обнаружения 1.38 фМ. При этом он обладает превосходной специфичностью, стабильностью и потенциалом для практического применения [167]. В другой работе нанокомпозит Zr-тримезиновой кислоты MOF (MOF-808) с углеродной нанотрубкой (CNT) был синтезирован посредством in situ формирования MOК-808 на активированной CNT. Большая площадь поверхности и электрокаталитическая способность MOК-808 была использована для создания иммуносенсора для сверхнизкоуровневого обнаружения биомаркера рака яичников углеводного антигена 125 (CA 125). В качестве платформы для изготовления безметочного электрохимического иммуносенсора использовали стеклоуглеродный электрод, модифицированный MOК-808/CNT. Сайты связывания антител MOК-808/CNT были модифицированы стрептавидином. Иммуносенсор имел два линейных диапазона определения 0.001–0.1 нг/мл и 0.1–30 нг/мл, расчетный предел обнаружения составил 0.5 пг/мл (S/N 3). Иммуносенсор показал превосходную воспроизводимость и селективность [168]. Гибридный нанокомпозит на основе терефталонитрила (TPN-COF)/CNT в Ce-MOК, представляет собой синергетическую комбинацию компонентов, оптимизированную для детектирования раково-эмбрионального антигена 125 (CA125) без использования меток. Водородные связи и специфическое взаимодействие между лигандом тримезиновой кислоты и триазиновым кольцом на углеродном пастообразном электроде (CPE), модифицированном комплексом Ce-MOК/TPN-COF/CNT, способствуют (стимулируют) образованию иммунокомплексов, усиливая токовую реакцию и повышая чувствительность сенсорной системы. Таким образом удалось достичь низкого предела обнаружения ракового биомаркера СА125 порядка 0.000088 МЕ/мл с широким линейным диапазоном от 0.0001 МЕ/мл до 100 МЕ/мл [170]. Электрохимические аптасенсоры на основе MXene показали большие перспективы в выявлении биомаркеров рака и вирусных инфекций с пределом обнаружения на уровне фМ концентрации. [113, 168-171]. Платформа для высокочувствительного детектирования РНК вируса Зика на основе технологии ECL-РНК (переключаемой электрохемилюминесценцией) разработана в работе Zhang и соавт. [172]. Система включает металлоорганический гель на основе Zr-MOG, с AuNPs, графитоподобный нитрид углерода gC3N4 (AuNPs&g-C3N4@Zr-MOG) и металлоорганического каркаса (Fe-MIL-88 MOК) в качестве электродной матрицы и нанометки соответственно. Платформа была биофункционализирована с помощью сенсорной ДНК, помеченной Fe-MIL-88 MOК для усиления сигнала. Большая площадь поверхности каркасного геля (MOG) позволяет иммобилизовать значительное количество молекул ДНК-зондов, повышая чувствительность биосенсора. В присутствии целевой РНК специфическое расщепление комплекса осуществляли с помощью эндонуклеазы IV (Endo. IV), что приводило к высвобождению нанометки и включению сигнала ECL. Линейный диапазон составил 0.3 нМ–3 мкМ, предел обнаружения 100 пМ [172]. В другом исследовании для детекции ZIKV, был разработан иммуносенсор, содержащий квантовые точки CdS, модифицированные 3-меркаптопропионовой кислотой (MPA@CdS QDs), которые выступают в роли меток для ECL, и микросферы из диоксида кремния, выполняющие функцию носителя. Одним из ключевых преимуществ данного подхода является высокая надежность генерируемых ECL-сигналов, что позволяет их визуализировать с использованием смартфонов. Новая платформа, основанная на иммуноанализе типа «сэндвич» варианта, позволяет количественно определять ZIKV в диапазоне 1.0 фг/мл–1.0 нг/мл с пределом обнаружения 0,3 фг/мл [173]. Yang и соавт. [174] использовали MOК-наночастицы циркония, функционализированные нуклеиновыми кислотами (Zr-MOК), для разработки одноразовой бумажной электрохимической сенсорной платформы для одновременного обнаружения экзосомных микроРНК-155 и микроРНК-21 без использования меток и ферментов. Специфическое распознавание различных микроРНК было достигнуто путем модификации структуры Zr-MOК с помощью красителей и шпилечной ДНК. Пределы обнаружения экзосомальных микроРНК-155 и микроРНК-21 составили 33,4 аМ и 23,1 аМ соответственно [174]. Полученные результаты подчеркивают значительный потенциал комбинирования MOК/COF с технологией OECT/OPECT для разработки высокопроизводительных биосенсорных систем. Данное направление исследований открывает новые перспективы в области аналитической химии и биомедицины, способствуя созданию инновационных инструментов для диагностики и мониторинга различных заболеваний. Один из способов прямого синтеза COF [137] связан с модификацией и введением производных серы, используя реакцию клик-химии. Полученные соединения продемонстрировали впечатляющую адсорбционную емкость (1350 мг/г) и коэффициент распределения (KD = 2.3×109 мл/г) для высокотоксичных ионов Hg2+. В другой работе структура COF (TPB-DMTP-COF-SH) синтезирована путем введения тиольных групп в COF с реакционно этинильными группами также через реакцию клик-химии. Высокая адсорбционная емкость для ртути составила 4395 мг/г, а чрезвычайно быстрая кинетика адсорбции реагентов в этой реакции составила порядка 2 мин. В таблице 2 представлены электрокаталитические характеристики различных электрохимических биосенсоров на основе функциональных молекул, содержащие МОК, COF для обнаружения раковых биомаркеров и других аналитов, открывая новые возможности для чувствительного обнаружения биомолекул при диагностике заболеваний и биоанализе.

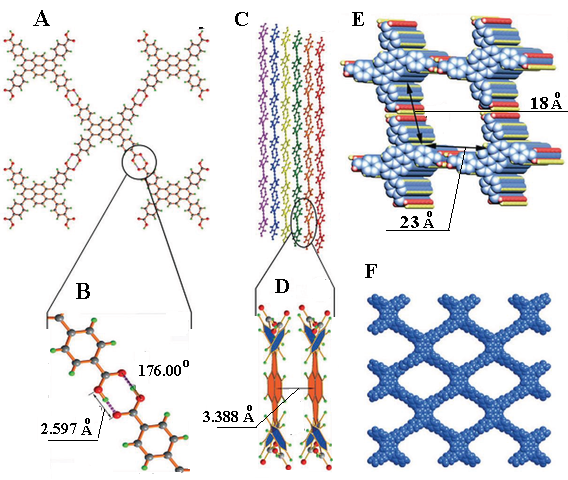

3.3. Органические каркасы с водородными связями Впервые водородно-связанные органические каркасы (HOF) были предложены в качестве потенциальных пористых материалов более двух десятилетий назад. В 2019 году Liang и соавт. [189] синтезировали и охарактеризовали новый первый класс биокомпозитов на основе водородно-связанных органических каркасов. Водородно-связанные органические каркасы (HOF) представляют собой последнее поколение ретикулярных материалов (рис. 7). Полученные путем сборки органических молекул (единиц), каркасы HOF включают как чистые органические, так и металлосодержащие органические фрагменты, посредством прочных водородных связей. Hаноматериалы HOF обладают хорошей биосовместимостью и минимальной токсичностью, что непосредственно связано с их неметаллическими характеристиками Отличительные характеристики водородных связей характеризуют различия между HOF, MOК и COF. Конструкция молекулярных строительных блоков играет решающую роль в определении пористости, топологии и стабильности HOF. Так набор HOF, а именно HOF-2 [190], HOF-3 [191], HOF-5 [192], HOF-6 [193], HOF-9 [194] и HOF-10 [195], продемонстрировал успешное построение и доступность пор, а также огромные перспективы использования в качестве универсальной платформы для исследования новых пористых материалов в широком спектре приложений, включая хранение и разделение газов, оптические приложения, гетерогенный катализ и биомедицину. Включение в структуру HOF порфиринового фотосенсибилизатора для формирования пор (в качестве пористой основы) и с коммерчески доступным биоцидом, в качестве противоионов внутри структуры, позволило создать анионный каркас (мембрану), получивший коммерческое наименование PFC-33. Электростатические взаимодействия между каркасом и противоионами позволяет производить ионно-чувствительное высвобождение биоцида в различных физиологических средах [196]. Композитные материалы на основе HOF характеризуются относительно крупными размерами пор, достигающими предельного диаметра около 6.4 Å. Это значительно превышает размеры пор материалов на основе цеолитов типа ZIF с топологией содалита, которые имеют диаметр около 3.4 Å [196, 197]. Было установлено, что покрытие HOF обеспечивает защиту инкапсулированных ферментов, таких как флуоресцеин-меченная каталаза (FCAT) и флуоресцеин-меченная алкогольоксидаза (AOX), от воздействия протеолитических ферментов (например, трипсина), хаотропных агентов (например, мочевины) и высоких температур без потери активности ферментов. Благодаря своей превосходной биосовместимости и способности к разложению HOF продемонстрировали уникальные преимущества в области доставки лекарств и фототермической терапии.

Органические каркасы с водородными связями (HOF) продемонстрировали огромные перспективы в качестве универсальной платформы для исследования новых пористых материалов в широком спектре приложений, включая хранение и разделение газов, протонопроводящие и оптические приложения, гетерогенный катализ и биомедицину [198-202]. Как показано на рисунке 7, множественные H-связи и сильные π–π-взаимодействия между двумя молекулами пирена повышают химическую и наноструктурную стабильность HOF (PFC-1). PFC-1 также демонстрирует превосходное поведение в качестве носителя лекарственного средства с высокой эффективностью загрузки DOX, равной 26.5 мас.%. Между тем, периодическая интеграция пирена делает PFC-1 интересным фотосенсибилизатором (ФС) для фотодинамической терапии (ФДТ). Эксперименты in vitro показали, что PFC-1, нагруженный DOX, демонстрирует синергетический эффект CT и ФДТ со значительной биосовместимостью и высокой терапевтической эффективностью [198]. Одним из основных применений ретикулярных пористых наноструктур (RF-NP) в биоприложениях является использование их порового объема для встройки (интеркаляции) активной молекулы и ее транспортировки с учетом таких факторов, как взаимодействие по типу «хозяин-гость», диффузии и деградация (рис. 8) [203].

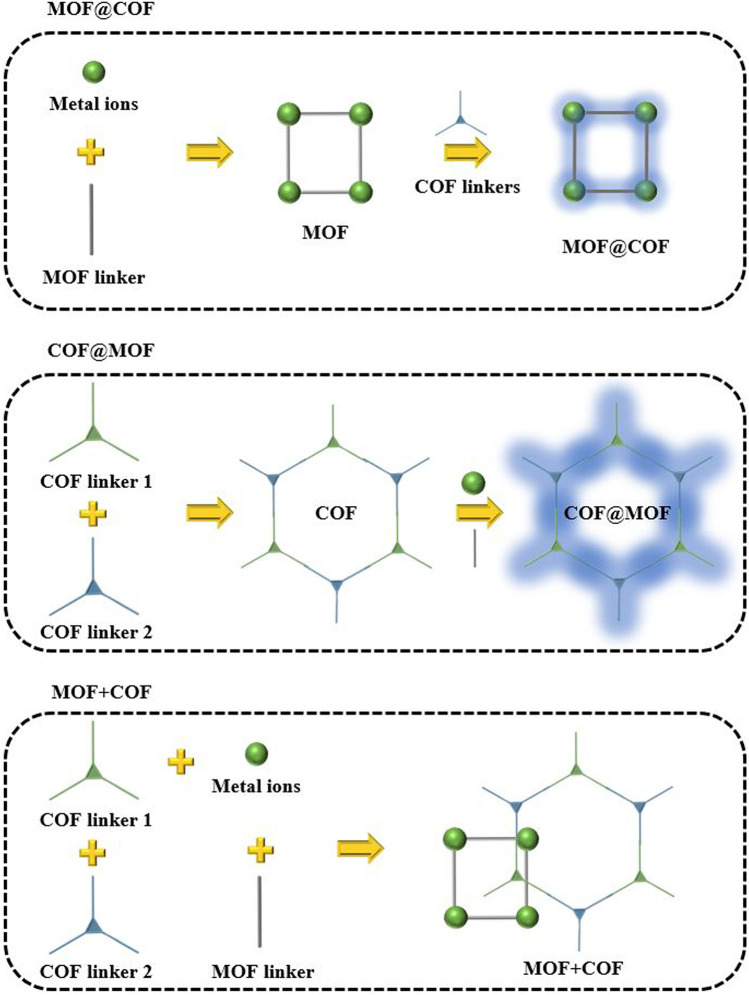

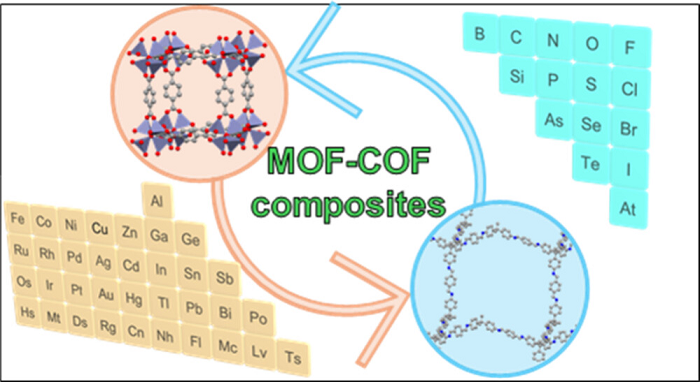

Проведенные исследования также показали, что небольшие изменения в молекулярной архитектуре MOК могут существенно повлиять на механические свойства МОК в составе комплекса. 4. МЕТОДЫ СИНТЕЗА ГИБРИДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ КАРКАСНЫХ СТРУКТУР Объединение химических свойств металлических МОК и ковалентных органических каркасов привело к созданию новых материалов с уникальными характеристиками и открыло новые возможности для дальнейших исследований и инноваций в этой области. В предлагаемой методологии синтеза гибридных наноструктур используются три основных композитных образования — это MOК@COF, COF@MOК и MOК + COF, как показано на рисунке 9 [203]. В гибридных MOК@COF-структурах типа «ядро-оболочка» COF ковалентно связывается с поверхностными функциональными группами MOК, обеспечивая интеграцию на молекулярном уровне. Тогда как, в COF@MOК-структурах типа «ядро-оболочка» образование оболочки MOК происходит на поверхности COF, создавая уникальную архитектуру с четко разграниченными слоями.

Композиты на основе MOK и COF, обозначаемые как MOK + COF, синтезируют методом постсинтетической модификации. Этот подход включает диспергирование наночастиц MOК на поверхности листов COF и позволяет формировать композитные структуры с улучшенными характеристиками по сравнению с исходными компонентами. Предварительная спроектированная структура COF позволяет проводить постсинтетические модификации для придания новых свойств и функций синтезированных материалов. В гетероструктурах, таких как COF-в-MOК, MOК используется в качестве шаблона для роста COF внутри его пор, что позволяет создавать материалы с контролируемыми свойствами и высокой степенью упорядоченности [203, 335]. Гибридные гетероструктуры MOК–COF с ковалентными связями оказались эффективными фотокатализаторами. Для создания гибридных материалов MOК–COF с ковалентными связями обычно использовали реакцию образования оснований Шиффа, в которой MOК содержали NH2–группы в структуре лиганда. Новая стратегия создания гибридных материалов MOК–COF с ковалентными связями включала проведение постсинтетической модификации металлических узлов MOК, лигандами, не содержащие NH2-группы. Затем Zr-MOК без NH2-лигандов (MOК-808), был модифицирован п-аминобензойной кислотой на кластерах Zr6 с целью введения NH2-групп. После чего был синтезирован гибридный комплекс MOК-808@TpPa-1-COF с ковалентной связью между двумя компонентами [204]. В этом контексте Peng и соавт.. [205] представили инновационную методологию синтеза нового типа материала — гибридного материала MOК@COF типа ядро–оболочка, как новый вид пористых материалов, обладающих уникальными свойствами (большая площадь поверхности, регулируемые структуры и большим разнообразием функциональных возможностей), которые привлекли большое внимание и развитие в области адсорбции газов, катализа, энергетики, экологии и биомедицины за последние десятилетия [206]. Путем интеграции металлорганических каркасов (MOК) и ковалентных органических каркасов (COF) синтезирован новый тип гибридного материала MOК@COF ядро-оболочка, содержащий NH2-аминогруппы в структуре МОК MIL-68@TPA(трис(4-формилфенил)амин)-COF, с высокой кристалличностью и иерархической структурой пор. Полученный гибридный материал NH2-MIL-68@TPA-COF использовался в качестве эффективного фотокатализатора, управляемого видимым светом, для деградации красителя родамина B. Важно отметить, что гипотетические наборы данных MOК и COF [207], состоящие из материалов, разработанных с помощью вычислений in silico, но не синтезированных экспериментально, также существуют и могут быть дополнительно исследованы для разработки гипотетических гибридов MOК/COF [206, 207]. Mультиферментные микрокапсулы (enzymes@COF), содержащие глюкозооксидазу (GOD), пероксидазу хрена (HRP) и ацетилхолинэстеразу (AChE), с полостью размером 600 нм и оболочкой из COF были использованы в электрохимических биосенсорах. Полость размером 600 нм обеспечивает свободное конформационное расширение инкапсулированных ферментов, а оболочка COF с хорошей химической стабильностью защищает инкапсулированные ферменты от внешних агрессивных сред. Мультиферментные микрокапсулы получали с использованием ZIF-8 в качестве «жертвенной» матрицы, покрывая их биосовместимой оболочкой COF. Сначала GOD, HRP и AChE были инкапсулированы в порах МОК ZIF-8 в виде стабильного комплекса ферменты@ZIF-8. После чего была сформирована оболочка COF с образованием новой структуры (ферменты«ядро-оболочка»@ZIF-8/COF). В кислой среде происходит специфическая деградация МОК, где ZIF-8 и Zn2+ и 2-метилимидазол диффундируют в раствор, сохраняя исходный размер полости диаметром около 600 нм. Инкапсулированные ферменты также высвобождаются и могут свободно менять свою конформацию, сохраняя активность. Пределы обнаружения глюкозы, H2O2 и малатиона (высокоэффективный инсектицид широкого спектра действия, широко используемый в сельском хозяйстве) с использованием мультиферментной микрокапсулы (ферментами@COF) составили 0.85 мкМ, 2.81 нМ, 3.0×10-13 г/л, а диапазон обнаружения составил 2.83 мкМ-8.0 мМ, 9.53 нМ-7.0 мкМ, 10-12 г/л-10-8 г/л соответственно [208]. Pазработанная новая концепция, использования МОК в составе мультиферментных биосенсоров, представляет интерес, однако не гарантирует сохранения биологической активности биомолекул [208]. 4.1. Биомолекулярные сенсоры на основе органических электрохимических транзисторов Основной принцип функционирования датчиков FET заключается в специфическом захвате целевых аналитов в модифицированном интерфейсе сенсорного канала с последующим усилением и мониторингом изменений в проводимости канала, вызванных аналитами. COF-датчики обладают большой площадью поверхности, что обеспечивает множество модифицируемых сенсорных участков, повышающих чувствительность, скорость отклика и диапазон обнаружения FET-датчиков. Для определения ДНК/РНК зонд ДНК/РНК обычно закрепляется на затворе электрода. Когда целевая ДНК/РНК связывается с зондом ДНК/РНК, потенциал затвора изменяется из-за перераспределения заряда в локальной области интерфейса затворного электрода/раствора, что, в свою очередь, влияет на изменение сигнала ID. Смешанные MOК (металлоорганические каркасные структуры) и COF-LZU1 (COF) были синтезированы соответственно гидротермическим и сольвотермическим методами [209, 210].

Т-лимфотропный вирус человека II типа тесно связан с лимфоцитарными злокачественными новообразованиями, приобретенным иммунодефицитом, воспалительными реакциями и неврологическими расстройствами. На созданном устройстве был проведен процесс биоинтерфейса путем выращивания целевой суперструктуры G-квадруплексных проводов (GWS), инициированной целевой ДНК, что позволило с высокой чувствительностью детектировать целевую ДНК HTLV-II 9 (рисунок 14a-d) [211, 212]. Исследование выявило наличие новой гетероструктуры COF-на-MOК и продемонстрировало уникальную светомодуляцию IOn/IOff органических транзисторов, аналогичную Ag/AgCl. Фарадеевский ток, генерируемый COF-на-MOК, очень похож на ток, генерируемый Ag/AgCl, что указывает на аналогичный эффект модуляции, как и в случае с Ag/AgCl. Воздействие света на COF-на-MOК может эффективно изменять физические свойства устройства, делая его IOn/IOff схожими с Ag/AgCl [145, 212]. В последние годы растeт интерес к разработке пористых органических сетчатых материалов нанометрового масштаба, особенно металлоорганических каркасов (МОК) и ковалентных органических каркасов (COF) [209]. Смешанные MOК и COF-LZU1 (COF) были синтезированы соответственно гидротермическим и сольвотермическим методами. Затем COF-на-MOК был сконструирован с помощью метода модульной сборки, который позволяет добиться синергетического фотоиндуцированного эффекта, усиливающего поглощение света и миграцию носителей, а также обеспечивает биосовместимый интерфейс с многочисленными функциональными участками, подходящими для иммобилизации биомолекул [210]. На рисунке 10(a-d) Wang и соавт.. представили органический фотоэлектрохимический транзистор (OPECT), управляемый фоточувствительным COF-LZU1 на смешанном лигандном MOК (COF-на-MOК) при соответствующем освещении [212]. Устройство продемонстрировало значительное улучшение сигнальных возможностей и способствовало последующей функционализации механизма управления за счeт роста целевой суперструктуры G-квадруплексных проводов, активируемой мишенью. Этот целенаправленный процесс позволил создать высокочувствительный биосенсор для обнаружения ДНК Т-лимфотропного вируса человека II типа (HTLV-II) с низким пределом обнаружения 0.003 фмоль/мл [213]. Deng и соавт. предложили графеновый транзистор, в котором углеродные квантовые точки (CQD) прикреплены к поверхности затвора [214]. Зонды с одноцепочечной ДНК были иммобилизованы на квантовых точках. Такая конфигурация позволила обнаруживать целевые молекулы ДНК в концентрациях до 1 аМ, что способствовало быстрому и высокочувствительному обнаружению сверхнизких концентраций молекул ДНК. Эти достижения демонстрируют значительный прогресс в области разработки высокочувствительных и селективных биосенсоров, и открывает новые перспективы для диагностики инфекционных заболеваний и молекулярной биологии. В другом исследовании Deng и соавт. зонды одноцепочечной ДНК были прикреплены к затворам Au для создания сенсоров РНК при обнаружении раннего биомаркера рака простаты, miRNA-21 [150]. Этот сенсор оказался весьма удачным из-за низкого предела обнаружения (10−20 M) и быстрого времени отклика, что сделало его эффективным для быстрого и чувствительного обнаружения молекул miRNA-21. Недавно Xu и соавт. [215] разработали новый MOК@COF типа ядро-оболочка, обладающий превосходной фотоактивностью, который послужил бифункциональной платформой для двухрежимного фотоэлектрохимического (ФЭХ) и электрохимического (ЭХ) биосенсорoв для определения ДНК ВИЧ-1. Оба материала взаимодействуют друг с другом посредством π–π-взаимодействий в комплементарной гибридизации между зондом ДНК ВИЧ-1 и целевыми цепочками ДНК, обеспечивая высокую селективность и чувствительность анализа ДНК ВИЧ-1. Полученный биосенсор на основе Cu-MOF@CuPc-TA-COF продемонстрировал широкий линейный диапазон обнаружения от 1 фМ до 1 нМ и чрезвычайно низкий предел обнаружения (LOD) 0.07 фМ и 0.18 фМ соответственно. Интеграция COF/MOК с OECT/OPECT позволяет добиться более точного и чувствительного обнаружения ДНК/РНК. Биологическая модуляция поверхностной емкости в биосенсорах на основе OPECT [216], например, в фотоаноде из нанотрубок и КТ CdS/TiO2, интегрированном с HCR-усилением для обнаружения биомаркера микроРНК-17, позволяет обнаруживать микроРНК в линейном диапазоне от 1 пМ до 1 мкМ с пределом обнаружения 1 пМ. В иммунохимическом исследовании онкологических заболеваний был получен EC-иммуносенсор с использованием MOК MIL-156, декорированного COF, для выявления клеток рака молочной железы c высокой чувствительностью. Линейный диапазон обнаружения от 30 нЕд/мл до 100 нЕд/мл и предел обнаружения (LOD) 2.6 нЕд/мл позволяют проводить раннее и чувствительное обнаружение биомаркеров рака молочной железы. Кроме того, изготовленное устройство было использовано для различения нормальных клеток и клеток рака молочной железы по содержанию белка маркера [217]. CA15-3 представляет белок муцин-1, который активно вырабатывается при раке молочной железы и является наиболее широко используемым циркулирующим биомаркером при метастатическом заболевании РМЖ [5]. Разработка COFs основана на принципах ретикулярной химии. По сравнению с MOК COF обладает низкой плотностью и более высокой адсрбционной способностью, наличием в структуре активных каталитических сайтов. Структура поры (например, размер и форма пор) COFS легко адаптирована к различным способам модификации, что позволяет провести селективный анализ разнообразных по структуре токсичных соединений или загрязнителей окружающей среды. При этом, как уже было отмечено, меркапто-группа проявляет очень сильные комплексообразующие свойства относительно поверхности металлических частиц [62, 63]. 5. СТРАТЕГИЯ СИНТЕЗА ГИБРИДНЫХ СТРУКТУР COF-МОК В гибридных структурах MOК-COF типа ядро-оболочка получение МОК в качестве ядра продемонстрировало низкую стабильностью МОК. Избранная другая стратегия синтеза, в которой COF действуют как ядро, является альтернативной методу синтеза гибридов COF–MOК (рис. 11). Первый пример гибрида COF–MOК был разработан в 2016 году [218]. Было продемонстрировано, что MOК можно выращивать непосредственно на поверхности мембраны COF для получения гибридных мембран COF–MOК. Гибридная мембрана [COF-300]-[ZIF-8] была изготовлена с помощью послойной стратегии путем введения диска SiO2, покрытого COF-300, в раствор прекурсоров ZIF-8. Чжоу и др. [219] использовали последовательную стратегию роста MOК-на-COF для приготовления нового гибрида COF–MOК в качестве биосенсора для обнаружения окситетрациклина в водных растворах. Частицы COF (обозначенные как MCA) были синтезированы посредством реакции циануровой кислоты и меламина, а затем включены в растворы прекурсоров Ce-MOК, что привело к образованию гетероструктурированного гибрида MCA@Ce-MOК. Между MCA COF и Ce-MOК образуется сильное π–π-стекинговое взаимодействие, связанное в основном с наличием ароматических групп в структуре Ce-MOК и упорядоченных π-колончатых MCA COF. Количество растущих исследований и публикаций об использовании ковалентных кластерных каркасов и композитов MOК–COF свидетельствует (подтверждает) интерес к этой области науки [120, 218, 219]. Основу пористых каркасных структур составляют большое количество химически стабильных связей, в том числе иминовых [16], гидразиновых [17], имидных [18], триазиновых [19], эфирных [20], олефиновых [21] и оксазольных [22], которые позволяют создавать значительное количество прочных двумерных COF.

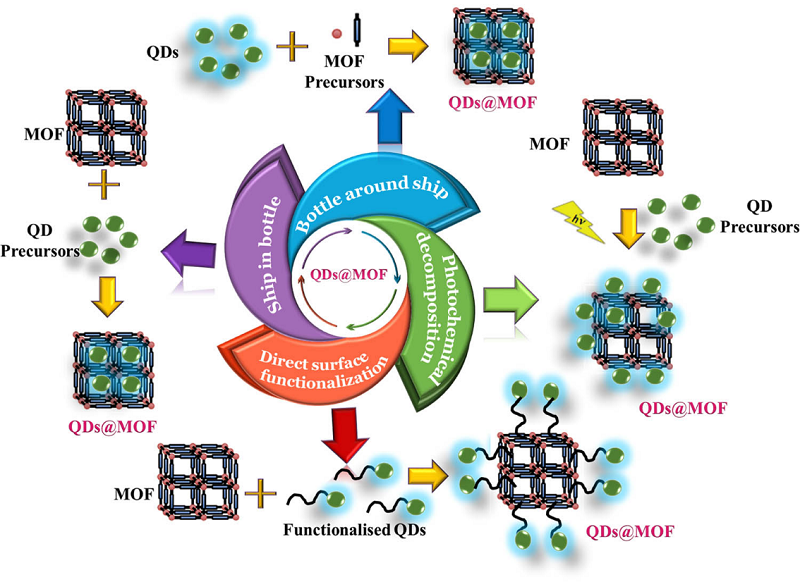

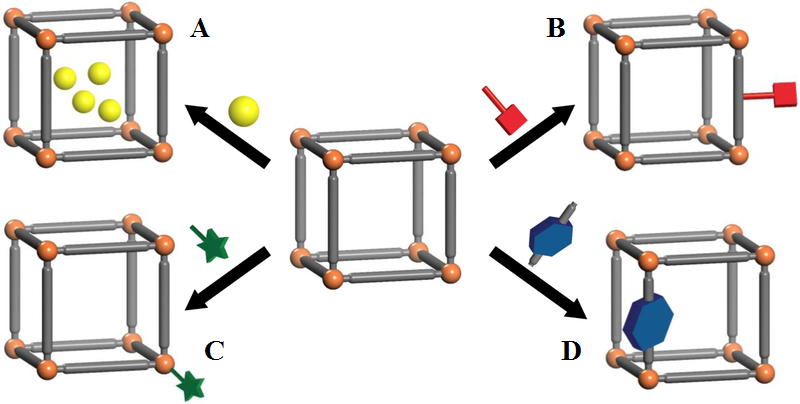

Структуру COF можно подготовить с атомарной точностью, производя кристаллические пористые полимеры с 2D- или 3D-геометрией с настраиваемым размером пор и поверхностной химией [17]. Таким образом, разработка гибридных структур на основе MOК и COF представляет собой значительный шаг вперед в области материаловедения, открывая новые возможности для создания инновационных материалов с уникальными свойствами и широким спектром применения. 6. МЕТОДЫ СИНТЕЗА ГИБРИДНЫХ НАНОСТРУКТУР КВАНТОВЫХ ТОЧЕК И МОК Методы синтеза материалов МОК включают традиционный метод реакции в растворе, гидротермальный (сольвотермальный) метод. Реакция инициируется небольшим электрическим нагревом или нагреванием с помощью микроволнового излучения, метод диффузии и механическое измельчение, а также метод микрожидкостного синтеза. Прямая функционализация поверхности МОК связана с использованием поверхностных лигандов КТ. Отметим, что лиганды, представляющие низкомолекулярные органические соединения, придают КТ уникальные свойства, такие как коллоидная растворимость, стабильность, морфология частиц и распределение частиц по размерам. Наиболее часто используемые лиганды включают карбоновые кислоты (-COOH), спирты (-OH), первичные амины (-NH2), длинноцепочечные органофосфаты и тиолы (-SH) [221]. Ключевым преимуществом этого пути синтеза является простота регулирования формы и размера КТ, а также возможность варьирования морфологии MOК. Кроме того, для получения более сложных нанокомпозитов КТ/MOК были разработаны другие методы, такие как интеркаляция [222], физическое сплавление, позволяющее получить белые светоизлучающие люминофорные материалы на основе углеродных точек (CD) и Zr(IV)-MOК [223, 224], капельное литье [225] в виде нанесенного покрытия на различные металлические подложки и электрохимическое осаждение, включающее диспергирование КТ в электролите и их осаждение на границе раздела MOК с помощью электрического тока [226, 227]. Подводя краткий итог методов получения нанокомпозитов типа КТ@MOК отметим, что методы внедрения КТ в матрицы MOК оказались более эффективными, чем затравка кристаллов MOК в КТ [228]. 6.1. Стратегия функционализации поверхностей МОК Практическое применение MOК затруднено из-за их ограниченной электропроводности, размера микропор и плохой стабильности. Однако интеграция нульмерных квантовых точек (КТ) в структуру MOК позволяет повысить стабильность комплекса, а также объединить и использовать синергические свойства КТ и МОК в новой структуре КТ@MOК (рис. 12) [229].