|

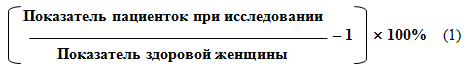

ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТРИМЕСТРЫ БЕРЕМЕННОСТИ ДО И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 1Курская областная многопрофильная клиническая больница, 305007, Курск, ул. Сумская 45а; * е-mail: kholimenko@yandex.ru Ключевые слова: острый гестационный пиелонефрит; коррекция метаболических нарушений DOI: 10.18097/BMCRM00273 ВВЕДЕНИЕ Патологии почек и мочевыводящих путей, в том числе острый пиелонефрит, который выявляется в значительном количестве и у женщин молодого возраста, занимают второе место после болезней сердечно-сосудистой системы при беременности, представляя значительную угрозу для матери и плода. Острый пиелонефрит развивается чаще во время первой беременности, поражается, как правило, одна почка. Это обусловлено недостаточностью адаптационных механизмов, присущих организму женщины во время беременности, и сложной анатомо-функциональной перестройкой в мочевыводящих органах, направленной на обеспечение физиологического течения гестации. Частота возникновения острого пиелонефрита у беременных колеблется в пределах 12-36% и продолжает с годами расти, а число осложнений беременности у женщин, страдающих пиелонефритом, увеличивается [1, 2]. Со стороны современного акушерства, перинатологии, урологии, инфекционных болезней эти проблемы особенно актуальны в связи с тем, что гестационный пиелонефрит очень часто влечет за собой осложнения течения беременности и высокую заболеваемость новорожденных при наличии этой патологии у матери. Сочетание пиелонефрита и беременности повышает риск послеродовых воспалительных осложнений, которые возникают у более 30% родильниц. Надо также помнить, что не только пиелонефрит осложняет гестацию, но и гестация негативно влияет на течение и исход воспалительного процесса в почках [3]. Для оценки метаболических нарушений при пиелонефрите во всех клиниках используют утвержденные стандартные биохимические показатели: С-реактивный белок (СРБ), креатинин, мочевина, цистатин С, которые в какой-то степени могут свидетельствовать о наличии воспалительного процесса, но не могут констатировать развитие оксидативного стресса (ОС) и эндотелиальной дисфункции [4, 5]. При беременности к организму женщины предъявляются более высокие энергетические требования, закономерно увеличивается потребление кислорода, происходит усиление окислительных процессов, выполняющих фундаментальную регулирующую функцию, в связи с тем, что кислород выступает одним из значимых факторов, регулирующих пролиферацию цитотрофобластов в ранние этапы гестации. Увеличивающиеся потребности в кислороде одновременно усиливают продукцию активных форм кислорода (АФК) и азота (АФА) и факторов антиоксидантной защиты (АОЗ) [6]. Исследования показали, что при физиологической беременности активируется ОС, нивелирующийся повышением АОЗ. Проблемы появляются при дисбалансе между прооксидантами и антиоксидантами, кода чрезмерно образуются первые либо недостаточно восстановливаются компоненты АОЗ. При гестации, осложненной патологическими состояниями (преэклампсия, гипоксический стресс, внутриутробная инфекция) увеличивается окислительное повреждение, поэтому ОС является патологическим фактором в развитии и исходе беременности [7-10]. При остром гестационном пиелонефрите, как и при любой инфекции, возникают повреждения функции фагоцитов и системная воспалительная реакция, усиливаются окислительные процессы, избыточно расходуются факторы АОЗ, происходит накопление продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Изменение баланса между генерацией АФК, АФА и АОЗ приводит к существенному и длительному повышению их в клетках и тканях, что приводит к нарушению тканевого гомеостаза и системным нарушениям в организме [11-13]. Данные о возникновении и изменении биохимических параметров ОС, системного воспаления, эндотелиальной дисфункции при остром гестационном пиелонефрите малочисленны и разрозненны. Практически не освещены вопросы эффективности базисного лечения. Требуется введение в существующие стандарты диагностики и лечения гестационного пиелонефрита дополнительных метаболических показателей, отражающих грань между физиологическими и патологическими изменениями в организме беременных женщин с острым пиелонефритом в различные сроки течения беременности. Дополнение такими сведениями будет служить основой для изменения подходов профильного традиционного лечения острого пиелонефрита на разные триместры беременности и возможного изменения подходов фармакотерапии данной патологии в зависимости от сроков гестации. Цель нашего исследования – установить изменения биохимических параметров при остром пиелонефрите на различных триместрах беременности до и после лечения. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ В исследование были включены 115 женщин (средний возраст 25.1±4.3 лет). Первая группа сравнения состояла из 20 здоровых небеременных женщин. Критериями включения в нее были: отсутствие беременности, гинекологической и урологической патологии в анамнезе. Вторая группа сравнения состояла из 20 пациенток с верифицированным диагнозом острый серозный пиелонефрит. Критерии включения в группу: отсутствие беременности, акушерско-гинекологической патологии в анамнезе, подтвержденный диагноз острый серозный пиелонефрит. Критериями диагностики пиелонефрита у исследуемых пациенток были: наличие синдрома системной воспалительной реакции (температура тела, озноб, частота дыхательных движений, пульс), местная реакция организма (боли в поясничной области), повышение уровня лейкоцитов со сдвигом лейкоцитарной формулы влево в общем анализе крови, лейкоцитурия в общем анализе мочи, бактериологическое исследовании мочи с результатом более 104 КОЕ/мл. В основную группу были включены 75 пациенток с верифицированным диагнозом «острый гестационный серозный пиелонефрит», находившихся на лечении в урологическом отделении Курской областной многопрофильной клинической больнице в период 2018–2022 гг. Пациентки, рандомизированные по возрасту и минимальному количеству сопутствующей патологии в стадии ремиссии, были разделены на три подгруппы в зависимости от триместра беременности (1, 2 или 3). Критерии включения беременных с патологией почек в исследование: первая одноплодная беременность, отсутствие акушерско-гинекологической патологии в анамнезе, переносимость использованных в исследовании фармакологических препаратов. Всем женщинам основной группы была назначена инфузионно-дезинтоксикационная и антибактериальная терапия цефалоспоринами 4 поколения согласно клиническим рекомендациям и стандартам оказания медицинской помощи (внутривенно, капельно, два раза в сутки в течение 10 дней). Пациентки на 2 и 3 триместре гестации дополнительно к базисной терапии получали Виферон (иммуномодулирующий, антиоксидантный препарат с противовирусным действием, разрешенный к применению у беременных со 2 триместра беременности) по 1 суппозиторию 500000 ME 2 раза в сутки ректально (каждые 12 ч) ежедневно в течение 10 суток. Забор биологического материала (периферическая кровь и моча), необходимого для определения лабораторных показателей, проводили до начала медикаментозной терапии при поступлении в стационар и после лечения. Плазму получали из 10 мл гепаринизированной крови после ее центрифугирования и отделения клеточной массы. Интенсивность процессов ПОЛ оценивали с помощью набора ТБК-Агат («Агат-Мед», Россия) на спектрофотометре Apel 330 PD («Apel», Япония) при 535 нм и 570 нм по содержанию в утренней порции мочи и плазме крови продуктов деградации полиненасыщенных жирных кислот – производных тиобарбитуровой кислоты (ацилгидроперекисей, АГП) и малонового диальдегида (МДА). Состояние АОЗ оценивали по активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы методом прямого/конкурентного твердофазного иммуноферментного анализа с детекцией продуктов реакции в диапазоне длин волн 405-630 нм с применением готовых коммерческих наборов (для СОД – «Bender Medsystems», Австрия, для каталазы –«Cayman Chemical», США). Общую антиокислительную активность (ОАА) выявляли методом, основанным на степени ингибирования аскорбат- и ферроиндуцированного окисления Tween-80 до МДА. Уровень стабильных метаболитов оксида азота (СМNO) определяли спектрофотометрическим методом при помощи реактива Грисса и детекции образовавшихся продуктов при 540 нм после 5 мин инкубации при комнатной температуре. Иммуноферментным анализом в плазме крови определяли уровень неоптерина (с помощью коммерческого набора «IBL», Германия) и эндотелина-1 (с помощью коммерческого набора «Biomedica», Словакия). Церулоплазмин (ЦП) определяли методом иммунотурбидиметрии с помощью набора «Sentinel» (Испания), а СРБ тем же методом с помощью набора «Вектор-Бест» (Россия) на полуавтоматическом анализаторе BTS-350 («BioSystems», Испания). Регистрацию всех результатов иммуноферментного анализа осуществляли при помощи микропланшетного фотометра «Sunrise», Tecan (Австрия). Статистическая обработка данных При работе с данными применяли методы описательной статистики. Определяли точечные оценки среднего (М), стандартного отклонения (SD). Анализ принадлежности зарегистрированных значений рассматриваемых показателей к нормальному закону распределения осуществляли согласно рекомендациям графически (визуально) и с помощью критерия Шапиро-Уилка. Оценку статистической значимости различий значений показателей в рассматриваемых группах, представленных количественными метриками, проводили с помощью U-критерия Манна-Уитни и критерия Вилкоксона. За пороговый уровень достоверности принимали уровень р≤0.05. В качестве инструментария применяли надстройку в Eхcel Atte Stat, версия 12.0.5 (Eхcel 2010). Степень расстройств для лабораторных показателей рассчитывали по формуле (1) [14, 15]

В интервале от 1 до 33% полученная величина соответствует первой степени расстройств лабораторных показателей, от 34 до 66% – второй, более 66% – третьей. РЕЗУЛЬТАТЫ При сравнении стандартных лабораторных показателей здоровых женщин и пациенток только с острым серозным пиелонефритом до начала лечения было выявлено повышение в плазме крови уровня креатинина и общего билирубина за счет прямого, а в моче – цистатина и микроальбумина. Содержание общего белка, мочевины, непрямого билирубина (плазма крови), белка (моча) было без изменений. При выписке измененные параметры после проведения базисной терапии не отличались от показателей здоровых женщин (табл. 1).

Аналогичные результаты были получены при выписке у пациенток с острым пиелонефритом на 1 триместре беременности. Исключением была концентрация микроальбумина в моче, которая осталась более высокой, чем в норме. У пациенток с острым гестационным пиелонефритом на 2 и 3 триместре при поступлении в стационар выявлено повышение в плазме крови креатинина и общего билирубина за счет его обоих фракций, а в моче – цистатина и микроальбумина (табл. 1). При остром пиелонефрите на 2 триместре беременности базисная терапия нормализовала все измененные биохимические параметры плазмы крови и приблизила к значениям здоровых женщин (но не до их уровня) содержание в моче цистатина и микроальбумина. Включение в базисную терапию Виферона нормализовало данные параметры мочи. Базисное лечение острого пиелонефрита на 3 триместре беременности нормализовало в крови концентрацию непрямого билирубина, мочевины и креатинина и приблизило к показателям здоровых женщин (но не до их уровня) содержание в моче цистатина и микроальбумина. Дополнение Вифероном базисного лечения нормализовало концентрацию общего и прямого билирубина в плазме крови (табл.1). Эти данные констатируют факт наличия воспалительного процесса, но не позволяют диагностировать наличие ОС и эндотелиальной дисфункции. В ранее проведенных исследованиях нами установлено, что при физиологической беременности в плазме крови отмечается незначительно выраженная активация ПОЛ и АОЗ, наиболее проявляющаяся на поздних этапах гестации. В моче на 2 и 3 триместре беременности выявлено повышение активности антиоксидантных ферментов, а в эритроцитах – увеличение продуктов ПОЛ и факторов АОЗ. Полученные результаты не противоречат литературным данным [16, 17] В плазме крови женщин с острым пиелонефритом выявлена активация ПОЛ (повышена концентрация АГП и МДА), разнонаправленно изменены значения АОЗ (увеличена активность каталазы, не изменена активность СОД, снижена ОАА и содержание ЦП), повышены маркеры воспаления (неоптерин и СРБ), изменены показатели эндотелиальной дисфункции (снижено содержание энтотелина-1 и повышено СМNO) (табл. 2). При остром пиелонефрите на 1 триместре гестации, по сравнению с небеременными женщинами с острым серозным пиелонефритом, выявлено более существенное увеличение активности СОД, концентрации МДА, АГП, неоптерина, СМNO и СРБ. Содержание ЦП и энтотелина-1, активность каталазы, ОАА остались без изменения. У пациенток с острым гестационным пиелонефритом на 2 и 3 триместре, по сравнению с женщинами с патологией почек на 1 триместре беременности, в плазме периферической крови установлены более значительные изменения некоторых исследованных параметров: дальнейшее повышение концентрации конечных продуктов ПОЛ, СМNO, СРБ, активности каталазы, снижение ОАА, содержания ЦП и энтотелина-1. Активность СОД и уровень неоптерина остались без изменений (табл. 2). Базисное лечение острого пиелонефрита на 1 триместре беременности на системном уровне нормализовало ОАА, содержание АГП, энтотелина-1 и неоптерина и приблизило к значениям здоровых женщин (но не до их уровня) концентрацию МДА, ЦП, СМNO и СРБ. Активность антиоксидантных ферментов СОД и каталазы осталась без изменений (табл. 2). При остром пиелонефрите на 2 триместре беременности базисная терапия нормализовала ОАА, без изменений осталась активность СОД и каталазы, остальные исследованные лабораторные показатели приблизились к параметрам здоровых женщин. Сочетание базисной терапии и Виферона нормализовало концентрацию в плазме крови АГП, ЦП и эндотелеина-1. Активность ферментов АОЗ – СОД и каталазы –осталась без изменений. Остальные исследованные биохимические параметры были к показателям здоровых женщин (в большей степени, чем при применении только базисной терапии) (табл. 2). Базисное лечение острого пиелонефрита на 3 триместре беременности нормализовало ОАА и содержание неоптерина, достоверно приблизило к параметрам нормы активность СОД, концентрацию МДА, АГП, ЦП, СМNO и СРБ. Без изменений осталась активность каталазы и концентрация эндотелина-1. Включение Виферона в базисное лечение нормализовало содержание ЦП, в большей мере приблизило к уровню нормы концентрацию МДА, эндотелеина-1, СМNO, СРБ и активность каталазы. Без изменений остались ОАА, содержание АГП, неоптерина и активность СОД (таб. 2).

В моче пациенток с острым серозным пиелонефритом все исследованные лабораторные параметры (МДА, АГП, СОД, каталаза, неоптерин и СМNO) были повышенными по сравнению с соответствующими параметрами здоровых женщин. Еще более значительное повышение продуктов ПОЛ, неоптерина и СМNO было выявлено при остром гестационном пиелонефрите на 1 триместре гестации. В этом периоде беременности базисная терапия острого пиелонефрита повышала активность СОД, не влияя на каталазу, нормализовывала содержание АГП, и приближала к показателям здоровых женщин концентрацию МДА, неоптерина и СМNO, (табл. 3). На 2 и 3 триместре беременности в условиях острого пиелонефрита в моче пациенток выявлено еще более значительное повышение активности СОД, концентрации продуктов ПОЛ, неоптерина и СМNO, по сравнению со здоровыми женщинами, пациентками с острым серозным пиелонефритом и больными острым гестационным пиелонефритом на 1 триместре. Активность каталазы оставалась без изменений (табл. 3). Базисное лечение острого пиелонефрита на 2 триместре беременности, улучшало почти все исследованные биохимические параметры, приближая значения к показателям здоровых женщин, но не влияло на активность каталазы. Добавление в традиционную терапию Виферона нормализовывало дополнительно концентрацию неоптерина и еще в большей мере изменяло содержание конечных продуктов ПОЛ и СМNO, оставляя без изменения активность ферментов АОЗ (табл. 3). На 3 триместре гестации базисная терапия острого пиелонефрита нормализовывала содержание неоптерина, и приближала к значениям здоровых женщин концентрацию СМNO, МДА, АГП. Активность исследованных ферментов АОЗ не изменялась. Виферон в традиционной терапии острого пиелонефрита на этом периоде гестации в большей степени корригировал уровень МДА и СМNO, нормализовывал содержание АГП и повышал активность СОД (табл. 3).

Необходимо отметить полученные сведения о более измененных изученных лабораторных показателях как на системном, так и на местном уровне, у пациенток с острым пиелонефритом на 1, 2 и 3 триместрах беременности в сравнении с биохимическими параметрами женщин только с патологией почек (табл. 2, 3). На начало лечения у пациенток только с острым серозным пиелонефритом из 16 исследованных биохимических показателей в плазме крови и моче оказались измененными по сравнению со значениями здоровых доноров 15 (93.8%), с беременностью на всех этапах гестации с острым пиелонефритом – 16 (100%). Из измененных показателей на 1 триместре беременности с наличием острого пиелонефрита после проведенного комплексного базисного лечения были нормализованы 5 (31.3%), корригированы в сторону параметров контроля, но не до их значений, 8 (50%) и остались на уровне начала лечения или увеличились 3 (18.7%) (табл. 4). После проведенного базисного лечения из измененных показателей на 2 триместре беременности нормализован – 1 (6.2%), корригированы в сторону параметров контроля, но не до их значений, – 11 (68.8%) и остались на уровне начала лечения или увеличились – 4 (25%). Включение Виферона в традиционное лечение острого пиелонефрита на 2 триместре беременности нормализовало 5 (31.3%) показателей, корригировало в сторону параметров здоровых женщин 8 (50%) и оставило на уровне начала лечения или увеличило 3 (18.8%) показателя (табл. 4). У пациенток с острым пиелонефритом на 3 триместре беременности после проведенного базисного лечения из измененных параметров нормализовано 3 (18.8%) показателя, корригировано в сторону параметров здоровых доноров 9 (56.2%) и сохранено на уровне начала лечения или увеличено 4 (25%). После включения Виферона в традиционное лечение из измененных показателей нормализовано 5 (31.3%), корригировано в сторону параметров доноров 10 (62.4%) и сохранено на уровне начала лечения или увеличено 1 (6.3%) (табл. 4).

Далее проведена сравнительная эффективность с делением глубины нарушений показателей по степеням базисного лечения острого пиелонефрита на всех триместрах беременности и применения Виферона на поздних периодах гестации [18]. При отсутствии беременности у пациенток с острым серозным пиелонефритом выявлено 15 (93.8%) измененных биохимических параметров, из которых 4 (25%) с I степенью нарушений, а со II и III – 3 (18.8%) и 8 (50%) соответственно (табл. 5). До базисного лечения при остром пиелонефрите на 1 триместре беременности у пациенток было выявлено 16 (100%) измененных биохимических параметров (4 (25%) с I степенью нарушений, 2 (12.5%) со II степенью, 10 (62.5%) с III степенью). После традиционного лечения измененными сохранились 11 (68.8%) показателей (3 (18.8%) с I степенью нарушений, 4 (25%) со II степенью, 4 (25%) с III степенью) (табл. 5). На 2 триместре беременности на момент поступления в клинику у пациенток с острым пиелонефритом было выявлено 16 (100%) измененных биохимических параметров (7 (43.8%) со II степенью нарушений и 9 (56.3%) с III степенью). После базисной терапии измененными остались 15 (93.8%) показателей (1 (6.3%) с I степенью нарушений, 5 (31.3%) со II степенью и 10 (62.5%) с III степенью). Включение Виферона сократило число измененных биохимических параметров до 11 (68.8%) (2 (12.5%) с I степенью нарушений, 3 (18.8%) со II степенью и 6 (37.5%) с III степенью) (табл. 5). На момент поступления в клинику с острым пиелонефритом на 3 триместре беременности у пациенток было выявлено 16 (100%) измененных биохимических параметров (6 (37.5%) со II степенью нарушений, 10 (62.5%) с III степенью). После традиционной терапии измененными остались 13 (81.3%) показателей (3 (18.8%) с I степенью нарушений, 1 (6.3%) со II степенью и 10 (62.5%) с III степенью). Включение Виферона сократило число измененных биохимических параметров до 11 (68.8%) (3 (18.8%) с I степенью нарушений, 2 (12.5%) со II степенью и 6 (37.5%) с III степенью) (табл. 5). Отклонения от нормы лабораторных параметров II и III степени требуют фармакологической коррекции [16]. В проведенных исследованиях нарушения II и III степени биохимических показателей плазмы периферической крови и мочи пациенток с острым серозным пиелонефритом в сумме составили 11 (68.8%), у женщин с острым пиелонефритом на 1 триместре беременности до начала базисного лечения – 12 (75%), а после терапии – 8 (50%) (табл. 5).

При остром пиелонефрите на 2 триместре беременности до традиционного лечения сумма II и III степени нарушенных лабораторных параметров составила 16 (100%), после базисного комплексного лечения – 15 (93.8%), после лечения с включением Виферона – 9 (56.3%). При остром пиелонефрите на 3 триместре гестации сумма II и III степени нарушенных биохимических параметров составила: до лечения – 16 (100%), после – 11 (68.8%), после лечения с включением Виферона – 8 (50%). Анализируя изменения лабораторных показателей плазмы периферической крови и мочи при остром гестационном пиелонефрите, можно сделать вывод о наличии значительных нарушений биохимических параметров до начала лечения, которые можно рассматривать как ОС, системное воспаление и эндотелиальную дисфункцию, более выраженные на 2 и 3 триместре беременности. Проведенное комплексное базисное лечение пиелонефрита на 1 триместре беременности хотя и не нормализовало существенную часть в количественном отношении параметров оксидантного статуса, но в качественном исчислении оказалось эффективным, так как II и III степени нарушенных лабораторных показателей после лечения снизилась с 75% до 50%. При остром пиелонефрите на 2 и 3 триместре беременности до лечения сумма нарушенных показателей II и III степени составила 100%, базисная терапия позволила уменьшить эту сумму до 93.8% на 2 и до 68.8% на 3 триместре, а включение Виферона в базисную терапию снизило сумму нарушенных показателей II и III степени на 2 триместре до 56.3% и на 3 – до 50%. Таким образом, можно сделать вывод об эффективности включения Виферона в базисное лечение острого пиелонефрита на 2 и 3 триместре беременности. ОБСУЖДЕНИЕ Во всех аэробных организмах в клетках и межклеточной среде на постоянной основе осуществляется один из наиболее распространённых процессов – формирование свободных радикалов и окислителей, которые являются необходимыми метаболитами, обеспечивающими протекание многих физиологических реакций. Эти вещества представляют собой особую категорию химических соединений, которые могут отличаться по составу, но их объединяет общая особенность – наличие в молекуле неспаренного электрона. Наибольшее значение имеют свободные радикалы АФК и АФА: супероксидный анион радикал (О2.), пероксидный анион (О22-), гидроксильный радикал (.ОН), оксид азота (NO.), пероксинитрит (ONOO-), ди- и триоксид азота (.NО2, N2О3), перекись водорода (Н2О2), гипохлорная кислота (HOCl). Избыток АФК и АФА может вызывать цитотоксическое повреждение высокомолекулярных органических мембранных внутриклеточных компонентов клетки, и для нивелирования этих эффектов существуют необходимая защита в виде антиоксидантов: неферментативных (витамины С, Е, β-каротин, цинк, кальций, жирные кислоты) и ферментативных (супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, коэнзим Q10, трансферрин). При нарушении баланса между прооксидантами и антиоксидантами в клетке возникает ОС, приводящий к избыточному окислению и повреждению клеточных структур [19-21]. При гестации повышаются потребность в кислороде, окислительные процессы и, соответственно, возникает необходимость в дополнительном синтезе антиоксидантов для борьбы с ОС. Избыточное количество свободных радикалов АФК и АФА может превышать буферную емкость АОЗ матери и растущего плода, что приводит к повреждениям и апоптозу клеток и влияет на возникновение осложнений беременности (преэклампсия, задержка роста и врожденные пороки развития плода, преждевременный разрыв плодных оболочек, ранние роды, плацентарная недостаточность, железодефицитная анемия). Также ОС может быть этиопатогенетическим фактором развития ряда осложнений неонатального периода (ретинопатия недоношенных, бронхолегочная дисплазия, некротизирующий энтероколит, внутрижелудочковые кровоизлияния), так как у новорожденных, особенно недоношенных, нет эффективно развитых механизмов АОЗ [22, 23]. В нашем исследовании показано, что в отличие физиологической беременности, при остром пиелонефрите во все периоды беременности, особенно во 2 и 3 триместре, нарушено равновесие между про- и антиоксидантами, при котором, даже по сравнению с группой пациенток только с острым пиелонефритом, возникает более выраженный ОС, о чем свидетельствуют повышение в плазме крови, эритроцитах и моче концентрации конечных продуктов ПОЛ, СМNO, снижение факторов АОЗ (активности каталазы, СОД). На поздних триместрах гестации в плазме крови уменьшен уровень ЦП, а в моче – ОАА. Кроме этого можно констатировать развитие при остром гестационном пиелонефрите системной воспалительной реакции и эндотелиальной дисфункции, так как в плазме и моче пациенток с острым пиелонефритом на всех триместрах беременности обнаружено повышение маркеров системной воспалительной реакции (СРБ и неоптерин) и дисбаланс между продукцией вазодилатирующего (NO) и вазоконстрикторного (эндотелин-1) факторов [24–26]. При пиелонефрите на 2 и 3 триместре беременности базисное лечение оказалось недостаточно эффективным, судя по низким процентам нормализации показателей (6.2-18.8%) и высоким процентам параметров, оставшихся на уровне начала лечения (25%). Эта тенденция просматривается в отношении всех исследованных биохимических параметров. Включение Виферона в базисное лечение острого пиелонефрита на 2 и 3 триместре беременности дало больший эффект, так как процент нормализации, по сравнению с базисной терапией, оказался гораздо выше (31.3%), а процент оставшихся на уровне начала лечения исследованных лабораторных параметров ниже (6.3-18.8%). Виферон – это комбинация рекомбинантного альфа-2b интерферона и антиоксидантов (витамина С и Е). Данный препарат обладает прямым и опосредованным корригирующим эффектом на оксидантные нарушения. Опосредованное действие заключается в иммунокорригирующем эффекте путем усиления активности цитотоксических лимфоцитов (NK – клетки), Т-хелперов, цитотоксических Т-лимфоцитов, ускоряет скорость выстраивания В-лимфоцитов, оказывает прямое усиливающее действие на продукцию интерлейкина (IL)-10, который вторично прямо или опосредованно блокирует провоспалительные IL -1, IL -2, IFNγ и колониестимулирующий фактор. Прямой антиоксидантный эффект основывается на механизме действия аскорбиновой кислоты и токоферола [27-29]. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дальнейшие исследования процессов свободнорадикального окисления организма представляют несомненный интерес для расшифровки отдельных звеньев внутриклеточных механизмов развития и разрешения почечной патологии у беременных женщин с гестационным пиелонефритом, что будет способствовать созданию современных подходов к предсказанию течения данной нозологии, характеристики степени тяжести воспалительных поражений паренхимы почки, а также мониторинге эффективности терапии, поиску новых средств и методов медикаментозной коррекции системного воспаления, ОС и эндотелиальной дисфункции. Дополнение такими сведениями будет служить основой для изменения подходов в активной прегравидарной подготовке и принципов традиционного лечения острого пиелонефрита в разные триместры беременности. СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ Исследование проведено в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами, регламентирующими порядок проведения исследований с привлечением добровольцев. От всех участников исследования было получено добровольное информированное согласие. Выписка из протокола заседания независимого этического комитета Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования № 2 от 17 февраля 2025. ФИНАНСИРОВАНИЕ Авторы заявляют об отсутствии внешних источников финансирования КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. ЛИТЕРАТУРА

|